| Numéro |

Nat. Sci. Soc.

Volume 25, Numéro 4, October-December 2017

Dossier « Des recherches participatives dans la production des savoirs liés à l’environnement »

|

|

|---|---|---|

| Page(s) | 347 - 359 | |

| DOI | https://doi.org/10.1051/nss/2018002 | |

| Publié en ligne | 10 avril 2018 | |

Dossier : Des recherches participatives dans la production des savoirs liés à l’environnement – Recherches participatives en Tanzanie : un observatoire local pour un dialogue autour de la gestion des territoires et de l’eau★

Participatory research in Tanzania: a local observatory for a dialogue on land and water management

1

Géographe, IRD, MNHN, UMR208 Paloc,

Paris, France

2

Anthropologue, IMAF, Centre Malher,

Paris, France

3

Biologiste, National Museums of Kenya, Kenya Wetland Biodiversity Research Group,

Nairobi, Kenya

4

Géographe, Institute of Resource Assessment, Université de Dar Es Salaam,

Dar Es Salaam, Tanzanie

5

Responsable du suivi hydroclimatique, Bureau d’hydrométéorologie,

District du Rufiji,

Utete, Tanzanie

6

Pêcheur agriculteur,

village de Kipo, District du Rufiji, Tanzanie

* Auteur correspondant : stephanie.duvail@ird.fr

Reçu :

1

Juin

2016

Accepté :

6

Juillet

2017

Un observatoire local participatif a été mis en place à partir de 2001 dans le District du Rufiji en Tanzanie, à l’initiative d’un projet de développement et d’une équipe de recherche. Ce dispositif a permis la collecte et le partage de données environnementales (sur l’eau, la pluie, la pêche, l’agriculture et l’alimentation) entre les différents acteurs de la gestion de l’eau et du territoire. Les modalités de collecte, de mise en commun et de discussion des résultats au cours d’ateliers organisés régulièrement sont décrites dans cet article. À partir de cette expérience de recherche participative, menée dans un contexte où le dialogue entre paysans et gouvernement local est peu fréquent, tendu, voire conflictuel, nous discutons des enjeux, des intérêts et des écueils des recherches participatives.

Abstract

A participatory local observatory was initiated in 2001 in the Rufiji District in Tanzania by a conservation and development project (the Rufiji Environmental Management Project) and a Franco-Tanzanian research team. In a second phase it was included in a research project focusing on the water and land management policies coordinated by the IRD and the University of Dar Es Salaam. This participatory observatory involved local volunteers. It aims at collecting and sharing data on water, rainfall, fisheries, agriculture and food between the various stakeholders involved in the water and land management (local farmers, government technical staff and researchers). This paper describes the practical details of the data collection, data sharing and the discussion of the results in workshops. Drawing lessons from this participatory research experience, conducted in a context where the dialogue between the natural resource users and the government is either rare or tense, the issues, difficulties and pitfalls of the participatory research are discussed.

Mots clés : territoire / observatoire / participatif / décentralisation / Tanzanie / Rufiji

Key words: territory / observatory / participatory research / decentralization / Tanzania / Rufiji

© NSS-Dialogues, EDP Sciences 2018

Les dernières décennies sont marquées par une plus grande collaboration entre science et société. Les initiatives de recherche participative sont nombreuses, diverses et concernent tous les continents, mais on distingue généralement deux grandes tendances. Un premier courant autour des « Citizen Sciences » vise à favoriser l’implication du public dans les processus de production de l’information scientifique (Haklay, 2017), notamment dans le domaine de l’écologie (Couvet et al., 2008 ; Dickinson et al., 2012). Ce mouvement est favorisé par des évolutions technologiques (SIG, bases de données spatialisées, applications internet, smartphones), qui permettent une normalisation des données et leur circulation plus rapide pour un large partage des informations. Une seconde tendance des initiatives participatives a pour objectifs principaux de prendre en compte les savoirs écologiques locaux (Thornton et Scheer, 2012), de renforcer l’engagement des citoyens dans la gestion de leurs territoires (Stringer et al., 2006), voire de (re)donner du pouvoir aux populations locales (Borrini-Feyerabend et al., 2013), dans la lignée des mouvements politiquement engagés et inspirés des idéaux de démocratie délibérative et de collégialité nés dans les années 1970 en Amérique latine (Freire, 1967).

Pour autant, ces deux grandes tendances ne sont pas inconciliables. Le dispositif participatif décrit dans ce texte est un observatoire qui implique les habitants dans la collecte de données scientifiques sur la dynamique environnementale de la plaine inondable du Rufiji en Tanzanie. Au-delà du simple objectif scientifique de cocréation d’une information environnementale spatialisée, l’observatoire vise à favoriser l’engagement des paysans Warufiji dans un dialogue sur les futurs aménagements du territoire, dans un contexte d’insécurité foncière et de tensions autour du projet de construction d’un grand barrage. Dans cet article, nous proposons de faire un bilan des bénéfices d’un tel dispositif et des difficultés auxquelles font face les chercheurs impliqués dans ce type de démarches participatives1.

Un aménagement du territoire source de tensions

Dans la basse vallée du Rufiji (Fig. 1), l’aménagement du territoire est source de tensions : deux visions incompatibles du territoire et de son fonctionnement s’y opposent. Pour un paysan Warufiji, la plaine inondable est un territoire agricole doté d’une diversité de conditions édaphiques qui permet l’adaptation à la variabilité interannuelle des crues du fleuve Rufiji et des pluies et d’espérer trois récoltes par an. Il perçoit positivement la crue du fleuve Rufiji qui inonde annuellement ce territoire, la considérant comme un facteur indispensable à une bonne saison agricole. Pour les représentants et les agents techniques de l’État au contraire, la plaine inondable est un espace sous-utilisé, morcelé, à aménager, et la crue du fleuve est perçue comme destructrice (Duvail et Hamerlynck, 2007).

Cette différence de perception n’est pas nouvelle, elle s’exprimait quasiment dans les mêmes termes à l’époque coloniale (allemande puis britannique). Cependant, l’autoritarisme de l’État colonial, prolongé après l’indépendance, n’a jamais permis aux communautés paysannes de faire valoir leur point de vue. Dans ce contexte, des projets d’aménagements du territoire de la basse vallée du Rufiji ont été successivement imposés aux populations du Rufiji sans dialogue préalable. Tous ont jusqu’ici été des échecs techniques patents (Hamerlynck et al., 2010).

Avant les années 1970, l’habitat de la basse vallée du Rufiji était constitué de hameaux installés dans la plaine inondable, le long des berges du fleuve, dans les zones à l’abri des inondations. Chaque hameau regroupait un lignage. Des cases de champ sur pilotis étaient également dispersées dans les champs de la plaine inondable (Paul et al., 2015). Cette organisation du territoire a connu un premier bouleversement en 1968, lorsque la région fut choisie comme zone test pour la politique de collectivisation du président Julius Nyerere (politique d’Ujaama) [Hydén, 1980]. Les populations furent alors déplacées de la plaine inondable aux sols argileux et argilo-sableux vers les terrasses sableuses, non inondables. Elles furent regroupées en villages et sommées de pratiquer une agriculture pluviale. L’État leur promit la modernité et le développement : école, dispensaire, piste, tracteurs, château d’eau, etc. (Havnevik, 1993). Cependant, dès les années 1980, alors que le bref soutien de l’État s’affaiblissait en raison de la crise économique mondiale et après une série d’années sèches, l’agriculture pluviale se révéla incapable de nourrir les familles, qui progressivement retournèrent occuper leurs champs dans la plaine inondable (Paul et al., 2015).

Aujourd’hui, les populations Warufiji se partagent entre le village Ujaama sur les terrasses et les habitations individuelles dans la plaine. L’agriculture vivrière de plaine inondable est mieux adaptée à la variabilité hydroclimatique que l’agriculture pluviale des terrasses, qui occupe une place marginale. Les paysans ont néanmoins exploité des bas-fonds de petite superficie à proximité du village Ujamaa et y ont aménagé des diguettes pour une riziculture assez performante. Dans le village Ujamaa, déserté aux pics des saisons agricoles, les systèmes d’adduction d’eau par pompage dans les lacs ne fonctionnent plus depuis des décennies et les écoles restent largement sous-dotées en enseignants. Cependant, le village reste le cadre administratif légal et les hommes tirent parti de la proximité des lacs des terrasses pour une petite pêche commerciale de proximité qui supplémente l’agriculture familiale.

Malgré l’échec de la politique agricole de la villagisation et le retour des paysans dans la plaine inondable, celle-ci continue à être perçue par les autorités administratives comme étant une zone sous-exploitée et, par conséquent, ouverte aux investissements et à la modernisation. C’est que le remodelage fréquent des sols par la crue impose une relative mobilité des champs (Duvail et al., 2005). Dans un contexte mondial de ruée vers les terres agricoles (Anseeuw et al., 2012), l’État tanzanien encourage donc, voire sollicite, les investisseurs privés à proposer des projets de développement agricole, notamment de production d’agrocarburants (à base de jatropha ou de canne à sucre) ou de céréaliculture (riz ou maïs) à grande échelle, souvent associés à la mise en place d’infrastructure d’irrigation (Sulle et Nelson, 2009 ; Duvail et al., 2010).

L’obsession technocratique de conversion des plaines inondables en vastes espaces irrigués n’est pas récente. Dès 1904, l’administration coloniale allemande destinait le Rufiji à devenir un espace de production de coton pour les besoins de l’industrie textile de la métropole. Sous la colonisation anglaise, plusieurs projets d’agriculture irriguée existèrent également. Mais les ingénieurs de l’administration anglaise se montrèrent plus réservés sur les potentialités agricoles de la mosaïque de sols sablo-argileux de la plaine inondable du Rufiji (Telford, 1928). Après la seconde guerre mondiale, la FAO promut à nouveau une approche plus optimiste (mais plus technocratique, développée sans études de terrain) des potentialités de la plaine inondable du Rufiji. Un rapport de 1961 affirma que 115 000 ha pouvaient être irrigués si un barrage était construit en amont. Après l’indépendance de la Tanzanie en 1963, l’aménagement de la vallée du Rufiji fut planifié sur le modèle de la Tennessee Valley Authority que le président Nyerere visita en 1977. La clef de voûte de cet aménagement était la construction du grand barrage à Stiegler’s Gorge, à 200 km de l’océan Indien. Dans les années 1980, les études de faisabilité du barrage financées par la coopération norvégienne prévoyaient une production d’hydroélectricité et la régulation des crues. Elles furent critiquées pour leur absence de prise en compte des impacts socioéconomiques et environnementaux (Hoag et Öhman, 2008).

Aujourd’hui, la construction d’un barrage à Stiegler’s Gorge est à nouveau à l’ordre du jour et le gouvernement tanzanien recherche activement, depuis plusieurs années, les moyens financiers permettant de concrétiser cette ambition. En écrêtant les crues du fleuve Rufiji, qui sont le moteur de la productivité des écosystèmes (Duvail et Hamerlynck, 2007 ; Hamerlynck et al., 2011), ce barrage bouleversera le fonctionnement agroécologique de la plaine inondable en aval (Duvail et al., 2013). Les économies locales basées sur l’agriculture de décrue et la pêche seront fortement affectées, voire disparaîtront. Malgré l’importance attendue de ses impacts en aval, ce grand projet repose sur une connaissance superficielle, voire erronée, de la dynamique fluviale du Rufiji. Le réseau de suivi hydrologique était incomplet avant 2001. De ce fait, les études d’impacts du barrage, de l’aveu même des compagnies chargées de mener ces études, sont très imprécises. En partie pour les mêmes raisons, mais aussi dans une perspective de spéculation foncière, les nombreux projets d’irrigation dans les basses vallées ne sont pas non plus basés sur des calculs réalistes de la ressource hydrique disponible (Duvail et al., 2012).

Un aspect sociologique incontournable est la fonction de rente des grands projets (Flyvbjerg et Molloy, 2011). L’intérêt que leur portent les autorités tanzaniennes ne doit pas être simplement jugé à l’aune des seuls bénéfices économiques et sociaux annoncés. Le financement de ces projets alimente aussi, légalement, le fonctionnement des bureaucraties nationales, régionales et du District et procure, illégalement, d’importants revenus individuels dans le cadre de la corruption, importante dans le pays − la Tanzanie est classée 117e sur 168 pays dans l’index 2015 de la corruption perçue (Transparency-International, 2016).

La compétition pour l’espace entre les paysans du Rufiji et les investisseurs privés adossés à l’autorité de l’État est source pour les premiers d’une forte insécurité foncière. Certains villages contestent la validité des titres obtenus par les investisseurs. Ils demandent a minima le respect des limites des terrains aliénés et des engagements pris par les investisseurs. Bien que les rapports de force leur soient en général défavorables, les conflits ne sont pas toujours perdus par les villageois. Ainsi, dans le delta du Rufiji, les paysans ont pu arrêter dans les années 1990, avec l’appui d’ONG de protection des droits juridiques des populations locales, le projet de construction de la plus grande ferme crevetticole au monde (Duvail et al., 2010). Plus récemment (2011), les chefs de quatre villages du delta du Rufiji se sont opposés à l’éviction de leurs habitations et rizières situées dans les zones à mangrove du delta (Beymer-Farris et Bassett, 2012 ; Mwansasu, 2016). À cette insécurité foncière s’ajoute une insécurité économique grandissante. La situation économique des villageois du Rufiji est précaire. La principale source de revenu monétaire des villageois est la pêche, dont les revenus sont très faibles même lorsqu’on la pratique illégalement dans la réserve du Selous (Paul et al., 2011). L’agriculture pour la vente, activité monétaire dominante jusque dans les années 1970, continue à procurer quelques revenus pour certains foyers (noix de cajou, parfois sésame et coton), mais la dégradation générale des conditions d’échange des produits agricoles explique sa marginalisation.

La qualité du dialogue entre paysans et État n’a pas bénéficié de la décentralisation des services de l’État tanzanien mise en œuvre en 1998 (URT, 1998). Les 169 Districts se sont vus attribuer des tâches de gestion de l’eau, de l’agriculture, de l’environnement. Mais, sans transfert des ressources financières ou humaines correspondantes, il en a résulté un surcroît de taxation des activités productives, ce qui a accru la pauvreté rurale au lieu de la réduire (Ellis et Mdoe, 2003). Enfin, la piètre qualité des relations entre les autorités administratives d’une part, et la population et ses élus d’autre part est alimentée par une méconnaissance et une incompréhension réciproques. Le faible niveau d’éducation des habitants du Rufiji ne leur permet pas d’avoir accès aux postes administratifs du District. Ces postes sont occupés par des personnes issues d’autres régions de Tanzanie, majoritairement du Nord et de l’Est. Celles-ci considèrent d’ailleurs leur affectation dans le Rufiji comme un désagrément et l’espèrent aussi brève que possible.

C’est donc dans un contexte caractérisé par l’autoritarisme de l’État, par le mépris des personnels administratifs vis-à-vis de la paysannerie Rufiji, et plus généralement par la pauvreté du dialogue entre citoyens et gouvernement local qu’a été envisagée la mise en place d’un observatoire participatif.

|

Fig. 1 Carte de localisation du District du Rufiji (Tanzanie). |

La mise en place d’un observatoire participatif

L’observatoire participatif de la plaine inondable du Rufiji fonctionne depuis 2001. Ses objectifs, participants et modalités de mise en œuvre ont évolué au cours du temps. On peut distinguer trois grandes périodes : dans une première phase (2001-2003), le dispositif est initié dans le cadre d’un projet de conservation-développement, le Rufiji Environmental Management Project (REMP), sur un thème de recherche (les lacs de la plaine inondable) choisi à la suite d’une large consultation de la population locale et des gestionnaires aux différents échelons de l’État (Ochieng, 2002). Dans une seconde phase, la plus longue (2003-2013), après la clôture de REMP, les modalités de collecte de l’information sont ajustées sur proposition des chercheurs et des observateurs locaux et les résultats alimentent un dialogue entre les villageois, les gestionnaires et les chercheurs sur l’aménagement du territoire. Dans une troisième phase (2015-2016), la coopération belge, dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne, incite les fonctionnaires du District à piloter le dispositif et à l’appliquer à un outil de gestion des pêches.

L’initiative du projet et les objectifs des dispositifs participatifs

L’observatoire participatif, mis en place dans le cadre de REMP, financé par la coopération néerlandaise entre 1998 et 2003 et mis en œuvre par l’Union internationale de conservation de la nature, était conçu en appui aux institutions locales (District du Rufiji, Ward, villages) dans un but de gestion environnementale dans une Tanzanie aux services de l’État récemment décentralisés. L’un des objectifs de REMP était de favoriser la communication et la coordination entre les différents niveaux de l’État (national, régional, niveaux intermédiaires du District, de la Division et du Ward, et niveau du village). Un deuxième objectif était de développer la recherche scientifique pour le développement sur le territoire administratif du District du Rufiji. C’est à cette fin que le projet a encouragé l’élaboration d’un plan directeur de recherche pour le Rufiji, sur la base d’une large consultation locale qui a été discutée par la suite, de 2001 à 2003, par les différents acteurs de la recherche tanzanienne et européenne (Ochieng, 2002). Le plan directeur de recherche propose d’étudier le fonctionnement (hydrologique, écologique, socioéconomique) des lacs de la plaine inondable du fleuve Rufiji.

C’est dans ce contexte que notre équipe de recherche franco-tanzanienne, fonctionnant dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Dar es Salaam (département WREP, Water Resources Programme), le ministère tanzanien de l’Eau et le Centre for Ecology and Hydrology de Wallingford, a été sollicitée par REMP pour collecter des informations sur les ressources hydrologiques et halieutiques de la basse vallée du Rufiji. Nous avons alors proposé un dispositif d’observation hydrologique fonctionnant d’une part avec trois enregistreurs automatiques sur le fleuve (déjà installés en parallèle par un projet de la Banque mondiale sur les sites de Mloka, Utete et du pont Mkapa sur le Rufiji et suivis par les agents du ministère de l’Eau) et d’autre part avec des observateurs locaux assurant le suivi des hauteurs d’eau sur les échelles installées à proximité des trois2 enregistreurs automatiques et pour neuf lacs attenant à la plaine inondable non équipés d’enregistreurs automatiques (Fig. 2). Des pluviomètres ont aussi été installés dans des écoles à proximité des lacs et suivis par des élèves volontaires et leurs instituteurs. Enfin, des observateurs de pêche ont été choisis parmi les pêcheurs locaux. Lors de cette première étape de l’observatoire (2001-2003), les niveaux d’eau du fleuve Rufiji et de ses lacs attenants, la pluviométrie, ainsi que les activités de pêche dans les lacs ont été suivis, et des ateliers réguliers de restitution et d’échanges de données ont été organisés (Duvail et al., 2013). Dans cette première phase, l’objectif principal du dispositif était la création d’une information hydroclimatique et halieutique mieux spatialisée. Les premiers ateliers de restitution avaient un objectif de formation des observateurs locaux à l’acquisition de l’information et de diffusion des consignes de remplissage des formulaires. Cependant, cette rencontre entre villageois, fonctionnaires du District et du ministère de l’Eau, et chercheurs s’avéra un bon cadre de discussion des effets potentiels du barrage de Stiegler’s Gorge et présida à la volonté de poursuivre la réflexion collective sur l’après-barrage.

La fin du projet REMP (2003) coïncidait avec l’entrée à l’IRD du premier auteur de cet article, qui a proposé aux équipes de recherche de l’IRD et de l’Université de Dar es Salaam de maintenir le dispositif d’observation hydroclimatique et halieutique dans le cadre d’un projet de recherche sur les scénarios d’après-barrage dans la vallée du Rufiji. Dans le cadre de ce projet de recherche, il s’agissait cependant d’élargir la réflexion sur les impacts du barrage, en y incluant les potentiels effets d’un tel aménagement sur les économies rurales. La proposition de mettre en place un suivi des pratiques agricoles et d’alimentation a alors été faite et rendue effective avec l’arrivée dans l’équipe du second auteur (2005) : un suivi agricole de plusieurs parcelles représentatives des pratiques agricoles dans la plaine inondable et un suivi de l’alimentation de plusieurs foyers de l’un des villages étudiés (Kipo) ont débuté (Photo 1).

À l’origine, l’objectif de l’observatoire participatif local était donc de pallier l’absence de données de base sur l’hydroclimatologie locale et les ressources halieutiques et correspondait à une commande. La richesse des échanges entre les différents acteurs de la gestion du territoire lors des rencontres a amené l’équipe de recherche à reconsidérer la place des ateliers dans le dispositif. Ces réunions régulières, conçues initialement comme une simple mise en commun des données, ont rapidement pris plus d’importance. En effet, dans un contexte où le dialogue entre les usagers des territoires et les agents de l’État est non seulement rare mais aussi compromis par un désaccord sur le fonctionnement de la plaine inondable et sur le rôle de la crue, favoriser la discussion autour des rythmes d’inondation et des effets de celle-ci (bénéfiques ou négatifs) pour le territoire est devenu un des principaux objectifs de l’équipe de recherche. La mise en place d’un observatoire était une opportunité pour que les différents acteurs du territoire (paysans, fonctionnaires à différents échelons de l’État, universitaires, techniciens des ONG) s’expriment et dialoguent à propos d’éléments concrets du fonctionnement de la plaine inondable, de l’économie locale et de leurs interrelations (le fleuve, les précipitations, la faune aquatique, les systèmes de culture, l’alimentation), ainsi que des valeurs associées à la crue (avant de décider de sa suppression par un barrage qui régulerait les débits de pointe). Pour les chercheurs l’observatoire est un formidable point d’observation des perceptions, représentations, accords, désaccords ou tensions à propos de la gestion à long terme du territoire. C’est aussi une opportunité d’explorer, autrement que par le recueil de discours ou l’observation de pratiques, et en complément de ceux-ci, les représentations et savoirs locaux sur le territoire et son fonctionnement.

Dans une troisième phase, à partir de 2015, la coopération belge a souhaité recueillir l’expérience des chercheurs de l’équipe franco-tanzanienne pour former des nouveaux cadres du District à la démarche participative et appliquer celle-ci à la mise en place de plans de gestion villageoise des pêches.

|

Fig. 2 Localisation des stations hydroclimatiques. |

|

Photo 1 Réunion des observatrices d’alimentation. © Jean-Luc Paul |

Les modalités de mise en œuvre de l’observatoire

Qui sont les observateurs locaux ?

Les observateurs locaux ont des profils variés et leur niveau de bénévolat n’est pas le même : le suivi des pluviomètres installés dans six écoles, quotidien pendant la saison des pluies, est assuré par des élèves volontaires des dernières classes du primaire (environ 13 ans) assistés de leurs instituteurs.

Les observateurs de hauteurs d’eau sont au nombre de deux par station (onze échelles limnimétriques positionnées sur neuf lacs et deux sur le fleuve Rufiji, Fig. 2), soit un total de vingt-deux observateurs. Pour les recruter, un appel à volontaires a été formulé par les chefs de villages se situant à proximité des stations. Au terme de ce processus, deux observateurs locaux par station ont été désignés sur des critères de disponibilité, de proximité de l’habitation par rapport à l’échelle limnimétrique (le relevé des hauteurs d’eau étant quotidien), de compétence en lecture et écriture et avec la consigne imposée par le projet REMP (qui comportait un volet de promotion féminine) de choisir un homme et une femme par lac. Les deux observateurs se relaient dans la lecture des hauteurs d’eau. Les trois premières années, ils ne furent pas rémunérés mais reçurent une bicyclette pour faciliter le trajet vers l’échelle, le critère de proximité des habitations n’ayant pas toujours pu être rempli. Ainsi par exemple, le village d’Utunge, le plus proche du lac Weme, s’en trouve à 5 kilomètres de distance. Puis à partir de 2005, une compensation mensuelle de 5 USD fut versée aux observateurs.

Les observateurs des pêches sont au nombre de seize (deux observateurs par lac, sur huit des neuf lacs de la plaine inondable, aucune pêche ne se pratiquant sur le lac Chem-Chem). Ce sont des pêcheurs sélectionnés par l’équipe de recherche parmi les pêcheurs locaux selon les critères principaux d’accès aux lieux de débarquement des poissons et de connaissance des pratiques de pêche. Ils sont rémunérés pour les jours de collecte des données (huit jours aléatoires, tirés au sort chaque mois), en compensation de la journée de pêche perdue et à hauteur de l’équivalent du revenu moyen d’une bonne journée de pêche (Hamerlynck et al., 2011).

En ce qui concerne l’alimentation du foyer, qui est une tâche exclusivement féminine dans le Rufiji, les neuf observateurs choisis sont tous des femmes. Ces observatrices de l’alimentation, ainsi que les observateurs agricoles, ont également été choisis par les chercheurs en fonction de la représentativité de leur foyer par rapport à un éventail de situations socioéconomiques identifiées lors des enquêtes anthropologiques.

La conception des suivis

Après 2003, avec le glissement des objectifs des suivis et des recherches, les modalités de mise en œuvre ont été modifiées. Lors de la première phase du dispositif, les villageois avaient reçu une formation à la lecture des niveaux d’eau sur une échelle limnimétrique et une formation à la pesée et la mesure des poissons (2001). Lors de la deuxième phase du dispositif, avec la mise en place de l’observatoire des pratiques de pêches (2003) et des pratiques agricoles et d’alimentation (2005), nous avons pleinement associé les observateurs à la conception du dispositif d’observation.

Par exemple, dans le cas du suivi des pratiques de pêche, les premières observations avaient comme objectif de recenser les espèces présentes dans les lacs. Dans cette première version du formulaire, l’accent était mis sur la reconnaissance des espèces selon leur classification scientifique, la mesure de leur poids et de leur taille et l’identification de leurs caractères biologiques. La fiche d’observation a été remaniée en 2003 par les chercheurs et les pêcheurs. Dans cette deuxième version, le suivi est fait selon les noms et les catégories locales. En parallèle, une correspondance a été construite entre les noms locaux de poissons et les noms scientifiques. Le suivi est mis en œuvre par des pêcheurs et non par des chercheurs et étudiants. Les aspects pratiques de la procédure de suivi sont laissés à leur appréciation. Ils choisissent le moment approprié pour peser, mesurer et dénombrer les poissons pêchés (généralement le matin, au débarquement, juste après la vente et non avant, tel que dans la première version de la procédure). Des renseignements sont pris sur les techniques utilisées et non plus seulement sur les temps de pêche. Il s’agit donc de résultats très différents de ce que pourraient donner les pêches expérimentales classiquement pratiquées par les halieutes pour connaître la ressource halieutique, mais beaucoup plus riches sur les pratiques et stratégies de pêche (Hamerlynck et al., 2011).

De même, le suivi alimentaire étant un dispositif d’auto-observation, il inclut de nombreuses données difficiles à observer pour un chercheur : il nous informe par exemple sur la nature et l’origine de l’alimentation (zone et saison de culture, identité du producteur – homme ou femme –, acheteur si nécessité d’achat de nourriture, dons, etc.).

En ce qui concerne le suivi de l’évolution des niveaux d’eau et de pluie, la marge de créativité sur les formulaires d’observation était plus faible. Néanmoins, les chiffres de l’échelle limnimétrique et du pluviomètre sont portés sur un formulaire au niveau duquel est fait un appel à la libre observation des changements survenus sur le lac et à des commentaires sur ces changements.

La collecte des données

Les différentes données produites sont rassemblées par des collecteurs issus de l’équipe de recherche, du District ou des villages. Une copie originale des feuilles de suivi est laissée à l’observateur. Les données sont vérifiées puis entrées dans une base de données (de type Excel ou Access pour les pêches) et mises à disposition en accès libre au District du Rufiji. Les données traitées sont restituées lors des ateliers de mise en commun des résultats.

Les ateliers de mise en commun des résultats

Les ateliers sont devenus des éléments importants du dispositif. Les rencontres ont été programmées régulièrement (deux rencontres en 2001, deux en 2002 et une en 2003, puis 2005, 2007, 2011, 2013). Elles ont réuni observateurs locaux, agents du District en charge des secteurs de l’Eau, des Pêches et de l’Agriculture, agents techniques du ministère de l’Eau, chercheurs de l’IRD et de l’Université de Dar Es Salaam avec, pour chaque rencontre, un fort taux de participation.

Le choix de la forme de la restitution de l’information était important : chaque observateur est responsable de la présentation des résultats de son suivi, qu’il prépare avec les autres observateurs du même lac. Ensemble, ils proposent leur analyse et interprétation des données recueillies sur leur territoire (évolution des hauteurs d’eau, des précipitations, des pêches, des pratiques agricoles et de l’alimentation des foyers). Les chercheurs font de même en replaçant les données individuelles dans la longueur temporelle de la base de données et géographiquement (par exemple avec des cartes ou des comparaisons entre lacs). La discussion collective porte ensuite sur les données collectées durant la période considérée et sur leur interprétation. Les groupes d’observateurs (pêche, hydrologie, alimentation) se succèdent et chacun découvre ainsi non seulement le travail de ses partenaires de groupe mais également celui des autres membres des autres groupes. Les formes de restitutions allient la présentation formelle utilisée par les scientifiques (discussion sur des graphiques, des cartes) à la narration par les observateurs, aux jeux de rôles, aux jeux de plateaux ou au sol, ou à tout autre média local. Ainsi, la question de la gestion d’un barrage a été traitée en utilisant les techniques du jeu de rôles et du théâtre d’improvisation : le contexte est donné (un barrage va être construit en aval d’une plaine inondable) et des rôles sont distribués (gestionnaire de barrage, agent du District, chef de village, agriculteur, éleveur, pêcheur, expert consultant), si possible en favorisant l’échange de rôles entre fiction théâtrale et réalité (par exemple, les agents du District jouent le rôle des pêcheurs et vice versa). Les dialogues ne sont pas écrits mais improvisés. Cette expérience d’un scénario à la fois proche de la réalité mais suffisamment fictif permet aux différents participants d’explorer en commun les éléments de tension autour de cet aménagement et de développer une vision commune de ces points de désaccord et éventuellement de leur solutions potentielles.

Les visites de terrain qui accompagnent les ateliers sont aussi un moment essentiel (Photo 2). Au gré des ateliers, les participants ont pu visiter les différents villages et lacs et ainsi se forger une vision régionale. Le transport étant difficile et coûteux dans la région, il s’agissait pour la plupart des participants d’une découverte. Cette importance de la visite de terrain vaut tant pour les observateurs locaux que pour les agents du District, qui n’ont qu’un maigre budget affecté à leurs déplacements dans la région qu’ils administrent. Enfin, il faut souligner que la régularité des ateliers sur plusieurs années a permis de créer des liens entre les acteurs du territoire.

|

Photo 2 Visite de terrain, atelier de mise en commun des données, 2002 (Utete, Rufiji). © Olivier Hamerlynck |

Résultats et bénéfices

Les résultats et les bénéfices sont de trois ordres.

En termes de résultats scientifiques

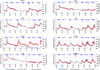

Le recours à des observateurs locaux a démultiplié l’effort de collecte et a permis de construire une importante base de données (10 ans de données hydrologiques quotidiennes sur onze sites, données de débarquement de plus de 3 500 pirogues, plus de trois ans de données alimentaires), données qui sont interprétées chaque année mais aussi comparées de façon interannuelle et spatialement (Fig. 3).

La question de la qualité des données s’est posée, surtout au début des suivis. Cependant, avec le temps et l’expérience des observateurs, elle est devenue secondaire. La collecte s’est beaucoup améliorée après les premiers ateliers. Le fait que chacun présente ses données devant l’ensemble des observateurs et soit cité comme producteur de ces données incite à la qualité. Par ailleurs, au fur et à mesure de la construction des bases de données, des analyses statistiques permettent de repérer des anomalies et de les corriger. Il faut souligner en outre la grande stabilité dans l’engagement des observateurs. Les exemples de remplacement d’observateurs sont peu nombreux. Les appareils ont eu moins de longévité : les enregistreurs automatiques ont cessé de fonctionner au bout de trois ans. L’un d’eux a été emporté par la rivière dès la première année, un autre a été vandalisé, le dernier a continué à fonctionner jusqu’à l’épuisement des piles mais sans être relevé. Le projet de la Banque mondiale n’avait en effet pas budgétisé de fonds pour la collecte, qui se fait avec un ordinateur receveur dédié et le ministère de l’Eau a suspendu la collecte à la fin du projet (sans organiser le transfert de la collecte des données à un échelon plus bas, au niveau du District par exemple, ou à l’Université).

La mise en place de l’observatoire a donc permis aux scientifiques et aux gestionnaires (à tous les échelons) de partager l’accès à une base de données couvrant plusieurs années du fonctionnement hydrologique, halieutique et agricole de la plaine inondable du Rufiji.

Sur le plan qualitatif, les échanges ont mis en valeur les explications locales aux phénomènes naturels. Par exemple, l’explication du remplissage du lac Zumbi par la rivière Msangazi et de celui du lac Umwe par la nappe phréatique a guidé le paramétrage des bilans hydrologiques. Les observations et discussions libres sur le fonctionnement du lac ont aussi permis de recueillir des éléments de l’histoire et des légendes associées aux différents lacs.

|

Fig. 3 Comparaison des variations de niveaux d’eau sur huit des lacs du Rufiji, réalisée à partir des données de l’observatoire. Les points correspondent aux données recueillies de 2001 à 2008 par les observateurs locaux et les courbes aux simulations des hauteurs d’eau obtenues à partir d’un modèle de bilan d’eau. Source : S. Duvail |

En termes de réflexion sur le territoire

La participation des observateurs locaux à l’observatoire était certes justifiée par la maigre rémunération financière qu’ils percevaient, cependant cette participation ne se serait pas prolongée pendant 13 ans (de 2001 à 2014), avec un faible remplacement des observateurs, sans un intérêt réel de leur part. Par ailleurs, les suivis les moins exigeants en temps (niveaux d’eau, pluviométrie) se sont poursuivis de façon autonome depuis 2014. Pour les observateurs locaux, au-delà de la collecte de données à grande échelle, un grand intérêt des ateliers a été de développer la réflexivité, individuelle et commune. Les ateliers permettent aux habitants de divers villages de la plaine inondable de se retrouver, opportunité rare dans cette zone enclavée, et de comparer le fonctionnement de « leur » lac avec celui des autres lacs. Un signe de cet attachement au territoire et de la fierté ressentie par les observateurs est la demande faite aux chercheurs de réaliser un film sur les lacs du Rufiji qui puisse être montré à l’extérieur, ce qui a été fait par les chercheurs et des observateurs volontaires munis d’une caméra légère en 2003, puis par deux réalisatrices en 2013 (Paul et Ahkite, 2013). Plus encore, c’est la discussion sur les pratiques (de pêche, agricoles, alimentaires) et leurs liens avec les saisons qui revêt un grand intérêt pour les paysans. Cet exercice d’auto-observation et la réflexivité sur leurs propres pratiques a généré des discussions et débats qui améliorent leur positionnement par rapport aux enjeux de la gestion territoriale.

La réflexion sur les scénarios et sur le long terme est également une réflexion peu commune dans la région du Rufiji. En effet, les rythmes qui gouvernent les stratégies spatio-temporelles sont plutôt annuels et calqués sur la crue du fleuve et sa synchronisation avec les précipitations. Par ailleurs, nombre de phénomènes hydroclimatiques, et notamment les rythmes d’inondation, sont interprétés comme des phénomènes surnaturels. Dans ce cadre de pensée, la réflexion sur la possibilité de construire un barrage et de modifier le rythme d’une crue est nouvelle, mobilisatrice et somme toute empreinte de réalisme sur les rapports entre les citoyens et l’État. En effet, dans bien des cas d’étude participative, ce que l’on demande aux paysans c’est de se positionner sur des enjeux pour lesquels ils ne possèdent pas toute l’information. Ils savent pertinemment que leur avis n’aura aucun impact. Dans bien des cas de consultation « participative », les paysans sont au mieux complaisants. Leur offrir de construire une réflexion sur les scénarios possibles à long terme pour leur territoire à partir des données collectées par eux-mêmes est à l’opposé de cette démarche, et cela contribue à l’information des habitants du Rufiji sur les options des politiques publiques et leurs conséquences respectives.

Sur le plan de la gouvernance

Enfin, un des résultats de ces ateliers réguliers a été d’améliorer le dialogue des agents techniques agissant à différents échelons de l’État, entre eux d’une part et avec les citoyens d’autre part, en offrant à tous les mêmes données, les mêmes outils de traitement de cette information et un espace pour les interpréter et en débattre.

Difficultés et écueils de la démarche

Les difficultés et ambigüités de la position des chercheurs

Celles-ci sont bien évidemment nombreuses. Une première difficulté tient aux divergences d’objectifs entre les acteurs réunis par le dispositif participatif. Les chercheurs visent principalement à étendre la connaissance du fonctionnement du territoire dans ses différentes dimensions (hydrologiques, écologiques, socioéconomiques, politiques, etc.). Les agents techniques de l’État sont intéressés par la création de bases de données (tâche entrant souvent dans les termes de référence de leur poste), leurs interprétations et les conséquences à en tirer en termes de politiques publiques et d’aménagement. Les observateurs sont motivés par l’accès à des informations sur leurs territoires. Les objectifs d’utilisation des résultats par les différents acteurs peuvent s’avérer contradictoires. Par exemple : les calculs hydrologiques montrent que le lac Zumbi est le lac possédant le volume d’eau le plus important, un renseignement qui peut être utile au gouvernement local du District dans la planification de l’irrigation, à laquelle s’opposent les habitants des villages riverains du lac. La connaissance des données collectées peuvent donc aviver des tensions sur les possibles aménagements du territoire. Si elle ne change pas radicalement les rapports de forces, elle contribue néanmoins à une explicitation claire des enjeux et des objectifs de chacun.

On peut aussi s’interroger sur le rôle du chercheur dans les dispositifs participatifs. Ne se contentant pas de recueillir des discours ou d’observer les pratiques, il génère une opération commune de collecte de données et d’interprétation des pratiques et stratégies, et par le débat qu’il initie, est amené à modifier les points de vue des acteurs sur les sujets étudiés. Par exemple, les informations sur les projets de barrage n’étaient pas portées à la connaissance des observateurs locaux avant les ateliers. On est loin du rôle du chercheur neutre et observateur. On se rapproche plus du modèle du Honest Broker, dans la typologie développée par R.A. Pielke, qui cherche à étendre ou du moins à clarifier l’étendue des choix possibles pour les décideurs, en opposition aux figures du Pure Scientist qui se concentre seulement sur les faits sans interaction avec les décideurs, ou du Science Arbiter qui répond aux questions spécifiques du décideur (Pielke, 2007). De plus, les ateliers participatifs animés par des débats sur les futurs aménagements étaient pour les chercheurs de formidables points de vue pour observer les rapports entre acteurs à propos du territoire.

Cependant, un troisième risque est celui de trop dire, de trop exposer, par exemple la publication des revenus de pêche ou la localisation des ressources naturelles. Une cartographie des forêts est ainsi un document qui pourrait favoriser le pillage par des trafiquants de bois (la zone a été soumise à un pillage systématique de ses ressources forestières à partir de 2004) [Milledge et al., 2007].

Enfin, les critiques du dispositif peuvent porter sur sa légitimé et sa représentativité. Il est à cet égard important de souligner que le dispositif n’a pas de prétention à la représentativité statistique : il couvre cependant la diversité des situations socioéconomiques ou agroécologiques et permet une extrapolation prudente à l’ensemble du territoire. Par ailleurs, il n’est pas une instance de décision technocratique et, bien qu’il soit conçu pour favoriser une discussion et alimenter le débat démocratique, il n’a pas la capacité de changer de manière radicale les rapports de force politiques décrits en introduction.

Les écueils des démarches participatives et les dérives des institutions de gestion communautaire

Au-delà des simples difficultés de mise en œuvre, les approches participatives peuvent faire l’objet de dérives. La mise en place des plans de gestion villageoise de la pêche (Beach Management Units) dans le District du Rufiji en est un exemple.

L’idée qui a présidé au large développement par les organismes internationaux des dispositifs de gestion communautaire des ressources naturelles (GCRN) ou « community-based natural resource management (CBNRM) » était que l’implication des communautés dans la gouvernance et la gestion des ressources naturelles était gage de durabilité, c’est-à-dire allait à la fois améliorer équitablement la vie matérielle de leurs membres et assurer la protection de l’environnement. Dans ce cadre, la décentralisation des services de l’État a été vue en Tanzanie comme une politique particulièrement prometteuse (Scheba et Mustalahti, 2015).

Initiée localement, le plus souvent avec l’appui d’ONG internationales, l’injonction participative s’est progressivement institutionnalisée. Elle a été inscrite dans les règlements et recommandations destinés aux services de l’État. Cependant, de nombreux auteurs ont signalé les écueils, les déceptions et les dérives de ces dispositifs apparemment bien intentionnés au départ (Igoe et Croucher, 2007 ; Ribot, 2007).

Dans le District du Rufiji, les premiers projets participatifs à objectif de gestion territoriale ont été conçus dans le cadre de REMP et avaient pour cible la participation au plus petit échelon officiel de la gestion des ressources naturelles : l’échelon du village. Quatre plans de gestion villageois ont été produits par les villages de Mtanza-Msona, Mbunju-Vuleni, Jaja et Twasalie et récompensés par l’« Equator prize » de l’United Nation Development Programme en 2004. Les effets de ces démarches de planification territoriale dans les quatre villages ont été mesurés par N. Parker dans le cadre d’une thèse de doctorat et comparés à d’autres situations dans le District du Rufiji et se sont avérés globalement positifs (Parker, 2010). Ce sont des démarches qui se sont inscrites dans la durée (4 ans pour les plans de gestion villageois) et au cours desquelles les dialogues engageaient individuellement les différents acteurs.

Dix ans après, dans le même District, la démarche participative s’est banalisée dans les procédures mises en œuvre par le gouvernement local du District mais elle a totalement perdu son sens de dialogue et d’invention de solutions collectives à un problème de gestion. Dans le cas des Beach Managements Units par exemple, les dispositifs participatifs sont perçus par les agents des Districts comme des outils permettant « d’éduquer » les paysans aux lois et règlements de la pêche promulgués par l’État. Leur participation est conçue pour les soumettre à un autocontrôle strict des pratiques « illégales » de pêche et améliorer la collecte des taxes existantes et celle de nouvelles taxes. Or, bien souvent, l’illégalité des pratiques de pêche locales provient simplement du fait que les lois ont été pensées pour des situations techniques et économiques exotiques (le lac Victoria, la pêche industrielle maritime) : ainsi, tel filet manié par deux couples de pêcheurs embarqués sur deux pirogues sur un petit lac du Rufiji est assimilé à un chalutage de fond marin ! Le dispositif « participatif » tel que proposé actuellement, c’est-à-dire conçu comme simple autocontrôle assorti des nouvelles taxes, aurait pour effet d’appauvrir la population des pêcheurs, ce qui est en totale contradiction avec l’objectif affiché. Il est dans un tel contexte difficile d’engager un dialogue entre les différents acteurs de la pêche.

Quelques conditions nécessaires à la réussite du dispositif

Il nous semble donc que la mise en place d’un dispositif de recherche participative requiert quelques conditions essentielles. Ainsi que souligné par de nombreux retours d’expérience, il est essentiel de construire un dialogue dans le temps et reposant sur une explicitation claire des objectifs de chacun et un effort de restitution de l’ensemble des résultats.

Un tel dispositif ne peut être imposé par les chercheurs ou par le gouvernement, il est basé sur le volontariat et l’intérêt des observateurs locaux. À cet égard, l’entier bénévolat étant inenvisageable dans des conditions d’économie précaire, l’équilibre est à trouver entre une compensation du temps de travail trop faible et un défraiement trop élevé qui professionnaliserait la « participation ».

Pour les chercheurs, la mise en place d’un tel outil ne peut s’envisager qu’en complément des méthodes de la recherche « classique » en anthropologie et géographie. En effet, seule une bonne connaissance du terrain et de la littérature permet d’interpréter et de décrypter le contexte et les enjeux des ateliers de mise en commun.

Conclusion

Les recherches participatives autour de la mise en place d’observatoires se distinguent des méthodes classiques de l’analyse des discours et de l’observation des pratiques en ce qu’elles impliquent les populations étudiées dans la démarche de collecte des données et organisent un dialogue entre les différents acteurs de la gestion du territoire. Ce sont des méthodes qui présentent des écueils, des risques de détournement, mais qui sont aussi intéressantes en ce qu’elles posent de nouvelles questions méthodologiques (comment produire ou revaloriser des savoirs naturalistes qui soient appropriables et appropriés localement, mais aussi communiqués à l’extérieur ?) mais aussi politiques (un dialogue est-il possible entre des acteurs aux intérêts divergents ? Le dialogue entre l’État et les citoyens s’en trouve-t-il modifié ?). Il convient néanmoins de rester prudent vis-à-vis de l’inflation des projets dits « participatifs », caractérisés par la rapidité de mise en œuvre ou bien par la perversion des objectifs de participation aux dépens de l’instauration des conditions d’un dialogue entre les différents acteurs des territoires.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier tous les observateurs locaux, le District du Rufiji et l’Université de Dar Es Salaam pour leur participation continue à ce projet. Ils sont reconnaissants au programme « Eaux et Territoires » du ministère de l’Environnement français à travers les projets GEOPAR et PACTER, au Muséum national d’histoire naturelle à travers ses crédits BQR et à l’IRD (crédits de l’UMR Paloc et de la DIC) d’avoir soutenu financièrement cette initiative.

Références

- Anseeuw W., Wily L.A., Cotula L., Taylor M., 2012. Land rights and the rush for land: Findings of the global commercial, Rome, International Land Coalition, http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/ILC%20GSR%20report_ENG.pdf. [Google Scholar]

- Beymer-Farris B.A., Bassett T.J., 2012. The REDD menace: Resurgent protectionism in Tanzania’s mangrove forests, Global Environmental Change , 22, 2, 332-341. [CrossRef] [Google Scholar]

- Borrini-Feyerabend G., Farvar M.T., Renard Y., Pimbert M.P., Kothari A., 2013. Sharing power: A global guide to collaborative management of natural resources, Routledge. [Google Scholar]

- Couvet D., Jiguet F., Julliard R., Levrel H., Teyssedre A., 2008. Enhancing citizen contributions to biodiversity science and public policy, Interdisciplinary Science Reviews , 33, 1, 95-103. [CrossRef] [Google Scholar]

- Dickinson J.L., Shirk J., Bonter D., Bonney R., Crain R.L., Martin J., Phillips T., Purcell K., 2012. The current state of citizen science as a tool for ecological research and public engagement, Frontiers in Ecology and the Environment , 10, 6, 291-297. [CrossRef] [Google Scholar]

- Duvail S., Hogan R., Mwambeso P., Xl Nandi R., Elibariki R., Hamerlynck O., 2005. Apport de la cartographie à la gestion locale des ressources renouvelables dans les villages du District de Rufiji (Tanzanie), Norois, 196, 51-66. [CrossRef] [Google Scholar]

- Duvail S., Hamerlynck O., 2007. The Rufiji river flood : plague or blessing ?, International Journal of Biometeorology , 52, 1, 33-42. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]

- Duvail S., Médard C., Paul, J.L., 2010. Les communautés locales face aux grands projets d’aménagement des zones humides côtières en Afrique de l’Est, Politique Africaine , 117, 1, 149-172. [CrossRef] [Google Scholar]

- Duvail S., Médard C., Hamerlynck O., Nyingi D.W., 2012. Land and water grabbing in an East African coastal wetland: The case of the Tana delta, Water Alternatives, 5, 2, 322-343, www.water-alternatives.org/index.php/volume5/v5issue2/172-a5-2-8/file. [Google Scholar]

- Duvail S., Mwakalinga A.B., Eijkelenburg A., Hamerlynck O., Kindinda K., Majule A., 2013. Jointly thinking the post-dam future: exchange of local and scientific knowledge on the lakes of the Lower Rufiji, Tanzania, Hydrological Sciences Journal , 59, 3-4, 713-730. [CrossRef] [Google Scholar]

- Ellis F., Mdoe N., 2003. Livelihoods and rural poverty reduction in Tanzania, World Development , 31, 8, 1367-1384. [CrossRef] [Google Scholar]

- Flyvbjerg B., Molloy E., 2011. Delusion, deception and corruption in major infrastructure projects: Causes, consequences and cures, in Rose-Ackerman S., Soreide T. (Eds), The international handbook on the economics of corruption, Cheltenham, UK, Northampton (MA), USA, Edward Elgar, 2, 81-107. [Google Scholar]

- Freire P. (Ed.), 1967. L’Éducation : pratique de la liberté, Paris, Éditions du Cerf. [Google Scholar]

- Haklay M., 2017. The three eras of environmental information: The roles of experts and the public, in Loreto V., Hacklay M., Hotho A., Servedio V.C.P, Stumme G., Theunis J., Tria F. (Eds), Participatory sensing, opinions and collective awareness, Springer, 163-179. [CrossRef] [Google Scholar]

- Hamerlynck O., Duvail S., Hoag H., Yanda P., Paul J.-L., 2010. The large-scale irrigation potential of the lower Rufiji floodplain: Reality or persistent myth?, in Calas B., Mumma Martinon C. A. (Eds), Shared waters, shared opportunities : Hydropolitics in East Africa, Nairobi, IFRA, 219-234, http://sungura.co.uk/Library/Rufiji/Hamerlynck_Duvail_Hoag_Yanda_Luc_2010_irrigation_Rufiji.pdf. [Google Scholar]

- Hamerlynck O., Duvail S., Vandepitte L., Kindinda K., Nyingi D.W., Paul J.L., Yanda P.Z., Mwakalinga A.B., Mgaya Y.D., Snoeks J., 2011. To connect or not to connect ? Floods, fisheries and livelihoods in the Lower Rufiji floodplain lakes, Tanzania, Hydrological Sciences Journal , 56, 8, 1436-1451. [CrossRef] [Google Scholar]

- Havnevik K.J., 1993. Tanzania: the limits to development from above, Uppsala, Nordic Africa Institute. [Google Scholar]

- Hoag H., Öhman M.-B., 2008. Turning water into power: Debates over the development of Tanzania’s Rufiji river basin, 1945–1985, Technology and Culture , 49, 3, 624-651. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]

- Hydén G., 1980. Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an uncaptured peasantry, Berkeley, University of California Press. [Google Scholar]

- Igoe J., Croucher B., 2007. Conservation, commerce, and communities: The story of community-based wildlife management areas in Tanzania’s northern tourist circuit, Conservation and Society, 5, 4, 534. [Google Scholar]

- Milledge S.A., Gelvas I.K., Ahrends A., 2007. Forestry, governance and national development: Lessons learned from a logging boom in southern Tanzania. Rapport, Dar Es Salaam, TRAFFIC East/Southern Africa, Tanzania Development Partners Group, Ministry of Natural Resources and Tourism, www.trafficj.org/publication/07_Forestry_Governance_and_national.pdf. [Google Scholar]

- Mwansasu S., 2016. Causes and perceptions of environmental change in the mangroves of Rufiji delta, Tanzania: Implications for sustainable livelihood and conservation. Thèse de doctorat, Stockholm, Stockholm University. [Google Scholar]

- Ochieng C.A., 2002. Environmental management and biodiversity conservation of forests woodlands, and wetlands of the Rufiji delta and floodplain – Research masterplan for the Rufiji floodplain and delta 2003-2013. Technical Report 28, Dar es Salaam, Rufiji Environment Management Project, http://coastalforests.tfcg.org/pubs/REMP%2030%20Technical%20Report%2028%20Research%20Masterplan.pdf. [Google Scholar]

- Parker N.C., 2010. Foreign aid and adaptation to drought: A case study in Rufiji, Tanzania. Thèse de doctorat, University of Michigan. [Google Scholar]

- Paul E., Ahkite N.L., 2013. Film documentaire « Wakati wa kusikia na kusikiliza » (Le temps pour entendre et écouter), Kipo/Paris, IRD/IFRA. [Google Scholar]

- Paul J.-L., Duvail S., Hamerlynck O., 2011. Appropriation des ressources « naturelles » et criminalisation des communautés paysannes. Le cas du Rufiji, Tanzanie, Civilisations , 60, 1, 143-175. [Google Scholar]

- Paul J.-L., Hamerlynck O., Duvail S., Kindinda, K.H., 2015. De la nasse au filet. Stratégies halieutiques et modernisation dans le Rufiji (Tanzanie), Techniques & Culture, 63, 1, 234-257. [CrossRef] [Google Scholar]

- Pielke R.A., 2007. The honest broker: Making sense of science in policy and politics, Cambridge, Cambridge University Press. [CrossRef] [Google Scholar]

- Ribot J.C., 2007. Representation, citizenship and the public domain in democratic decentralization, Development , 50, 1, 43-49. [CrossRef] [Google Scholar]

- Scheba A., Mustalahti I., 2015. Rethinking "expert" knowledge in community forest management in Tanzania, Forest Policy and Economics , 60, 7-18. [CrossRef] [Google Scholar]

- Stringer L., Dougill A., Fraser E., Hubacek K., Prell C., Reed M., 2006. Unpacking “participation” in the adaptive management of social–ecological systems: a critical review, Ecology and Society, 11, 2, 39, https://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art39. [Google Scholar]

- Sulle E., Nelson F., 2009. Biofuels, land access and rural livelihoods in Tanzania , London, IIED, http://pubs.iied.org/pdfs/12560IIED.pdf. [Google Scholar]

- Telford A. M., 1928. Report on the development of the Rufiji and Kilombero valleys. Report, London, Crown Agents for the Colonies. [Google Scholar]

- Thornton T., Scheer A., 2012. Collaborative engagement of local and traditional knowledge and science in marine environments: A review, Ecology and Society, 17, 3, 8, https://www.ecologyandsociety.org/vol17/iss3/art8. [CrossRef] [Google Scholar]

- Transparency International, 2016. Corruption perception index 2015, Transparency International, https://www.transparency.org/cpi2015. [Google Scholar]

- URT, 1998. Policy paper on local government reform. Local government reform programme. Policy paper, United Republic of Tanzania, Ministry of Regional Administration and Local Government. [Google Scholar]

Citation de l’article : Duvail S., Paul J.-L., Hamerlynck O., Majule A., Nyingi W.D., Mwakalinga A., Kindinda K., 2017. Recherches participatives en Tanzanie : un observatoire local pour un dialogue autour de la gestion des territoires et de l’eau. Nat. Sci. Soc. 25, 4, 347-359.

Liste des figures

|

Fig. 1 Carte de localisation du District du Rufiji (Tanzanie). |

| Dans le texte | |

|

Fig. 2 Localisation des stations hydroclimatiques. |

| Dans le texte | |

|

Photo 1 Réunion des observatrices d’alimentation. © Jean-Luc Paul |

| Dans le texte | |

|

Photo 2 Visite de terrain, atelier de mise en commun des données, 2002 (Utete, Rufiji). © Olivier Hamerlynck |

| Dans le texte | |

|

Fig. 3 Comparaison des variations de niveaux d’eau sur huit des lacs du Rufiji, réalisée à partir des données de l’observatoire. Les points correspondent aux données recueillies de 2001 à 2008 par les observateurs locaux et les courbes aux simulations des hauteurs d’eau obtenues à partir d’un modèle de bilan d’eau. Source : S. Duvail |

| Dans le texte | |

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.