| Publication ahead of print | ||

|---|---|---|

| Journal |

Nat. Sci. Soc.

|

|

| DOI | https://doi.org/10.1051/nss/2025035 | |

| Published online | 08 July 2025 | |

Heurs et malheurs des démarches participatives. Retour sur une recherche-action hybride en territoires forestiers★

Ups and downs of participatory approaches. Insights from a hybrid action-research project conducted in rural forest territories

1

Géographie, INRAE, UMR Territoires, Clermont-Ferrand, France

2

Géographie, AgroParisTech, UMR Silva, Nancy, France

3

Géographie, AgroParisTech, UMR Territoires, Clermont-Ferrand, France

4

Génie des systèmes industriels, AgroParisTech, UMR Silva, Nancy, France

5

Génie des systèmes industriels, INRAE, UMR SayFood, Palaiseau, France

6

Anthropologie, AgroParisTech, UMR Silva, Nancy, France

* Auteurs correspondants : sylvie.lardon1@gmail.com ; jonathan.lenglet@agroparistech.fr

Dans le cadre d’une recherche-action visant à accompagner la transition écologique, économique et sociale dans les territoires forestiers, nous avons mené des ateliers prospectifs avec les acteurs locaux pour faire émerger des actions collectives à développer. Deux démarches ont été hybridées : le « Jeu de Territoire », lequel vise à construire une vision partagée des dynamiques d’un territoire, et la démarche Living Lab qui permet de coconstruire des solutions innovantes tout en impliquant les futurs utilisateurs. Par une mise en récit de l’itinéraire méthodologique construit progressivement, nous revenons sur les heurs et malheurs du processus, en soulignant le potentiel et les limites du déploiement d’un dispositif participatif de recherche-formation-action pour l’accompagnement de la transition dans les territoires. Nous en tirons des enseignements génériques.

Abstract

As part of a research project aimed at supporting the ecological, economic and social transition in forest territories, we conducted prospective workshops with local stakeholders, to generate actions to be pursued. Two approaches were hybridized: the ‘Territory Game’, which is designed to build a shared vision of the dynamics of a territory, and the Living Lab approach, which enables innovative solutions to be co-constructed while involving future users. By narrating the methodological itinerary gradually built up, we look back at the ups and downs of the process, highlighting the potential and limits of deploying a participatory research-training-action system to support transition in rural areas. Here are a few generic lessons to be learned.

Mots clés : démarche participative / hybridation / itinéraire méthodologique / transition / forêt

Key words: participatory approach / hybridization / methodological itinerary / transition / forest

Voir dans ce numéro l’introduction du dossier par Jonathan Lenglet et Sylvie Lardon, ainsi que les autres contributions qui le composent.

© S. Lardon et al., Hosted by EDP Sciences

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, except for commercial purposes, provided the original work is properly cited.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, except for commercial purposes, provided the original work is properly cited.

Les vertus des partenariats associant les chercheurs et les acteurs territoriaux sont aujourd’hui largement reconnues car elles permettent des formes de coproduction de connaissances scientifiques et « actionnables », c’est-à-dire socialement utiles et utilisables (Soulard et al., 2007). Les outils et dispositifs qui ont été développés pour y parvenir ont encouragé les recherches interdisciplinaires, et les approches partenariales, parfois coconstruites avec les acteurs de terrain, démontrant leur pertinence pour travailler collectivement « pour et sur » le développement territorial (Torre et Vollet, 2015). À l’heure de toutes les transitions, l’intérêt pour ces méthodes reste fort, notamment parce qu’elles ont été, dès le début, conçues avec le double objectif de « transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces transformations » (Mesnier et Missotte, 2003). Ces approches ont également montré leur intérêt – et leurs limites – pour travailler collectivement sur les questions environnementales (Reed, 2008 ; Reed et al., 2018) ou leur potentiel dans la création d’espaces d’apprentissages afin d’aborder les problématiques locales de gestion des ressources ou des pollutions (Seguin et al., 2021 ; Petitjean et Fermond, 2021). L’engouement est tel, aujourd’hui, que la participation se trouve érigée au rang de « programme politique » (Aubry et al., 2022) ou de passage obligé dans un certain nombre de démarches ou de projets territoriaux. Il s’agit de concevoir des recherches partenariales impliquant les chercheurs et les acteurs dans les processus de changement (Béguin et Cerf, 2009).

Dans une perspective de contribution au développement territorial, Lardon et al. (2015) proposent de décloisonner les approches de recherche à travers la reconnaissance et la mobilisation de dispositifs de recherche-formation-action assemblant cinq compétences : l’interdisciplinarité, la connexion au terrain, les relations spatiotemporelles, la réflexivité et l’adaptation. Ce cadre est particulièrement opérant pour interroger les différentes dimensions constitutives de projets utilisant les démarches participatives comme méthodes de recherche pour et dans l’action. En effet, le développement territorial n’est pas un sous-produit des transitions, il est au cœur du processus. Il intègre une dimension transformative en visant à donner aux acteurs la capacité de maîtriser les processus qui les concernent (Deffontaines et al., 2001). La connaissance et la prise en compte de la coexistence des modèles sont un nouveau paradigme de développement territorial (Gasselin et al., 2021) nécessitant l’expression des différents points de vue.

Cet article vise à contribuer aux débats sur le rôle des dispositifs participatifs dans les transitions territoriales en se focalisant plus précisément sur le recours à une méthodologie hybride. Nous proposons d’interroger et d’analyser la place de ces dispositifs dans l’accompagnement des acteurs territoriaux pour l’émergence de projets de transition. L’analyse se fonde sur une mise en récit rétrospective et critique d’un projet de recherche1, conduit entre 2019 et 2022, portant sur les dynamiques de transition écologique, économique et sociale (TEES) dans les territoires forestiers et leur accompagnement par un collectif de chercheurs. L’article, pour commencer, expose la manière dont a été construit le projet, en particulier sur le plan de la coordination entre les partenaires scientifiques et opérationnels. Ensuite, nous présentons l’itinéraire méthodologique, indispensable à la conduite du projet et mettant en évidence les articulations entre recherche, formation et action. Nous proposons enfin une lecture critique du déroulé du projet, avec ses heurs et ses malheurs, pour formaliser les modalités d’accompagnement d’une telle démarche de transition et en tirer des leçons génériques. Nous concluons sur les apports et les limites d’une telle démarche hybridée.

Une démarche participative pour accompagner les transitions en forêts

La forêt et les acteurs forestiers – élus, gestionnaires, industriels, notamment – se retrouvent, ces dernières années, en première ligne pour contribuer et mettre en œuvre les projets de transition pour leur territoire. Nous nous référons ici à une approche praxéologique de la transition comme cadre et motif de l’action plus que comme concept théorique. Il est donc question des processus de transformation en profondeur des modes de production comme de consommation, dans un double objectif de réduction des pressions liées aux activités humaines sur le climat et les écosystèmes et d’adaptation des modes de vie, à travers la mise en œuvre de politiques publiques, de dispositifs organisationnels ou de solutions techniques (ADEME, 2024). Dans les territoires forestiers, cette démarche implique un décloisonnement des approches territoriales et forestières, une reconnaissance de leurs interdépendances. Les enjeux de conservation de la nature, les modèles sylvicoles, la gouvernance du secteur ou encore la structure productive de la filière bois sont des éléments clés de cette transition car ils interrogent la manière dont les acteurs mettent en œuvre leur projet de développement, en particulier en zone rurale. L’enjeu de la coexistence des modèles, forestiers et de développement, hérités ou émergents, apparaît donc central pour comprendre les processus de transition.

Dans ce cadre, le projet de recherche S’EnTET avait pour ambition d’éclairer la manière dont les acteurs territoriaux, forestiers et non forestiers, soucieux du devenir des forêts, envisagent les orientations à donner à la gestion durable de ces espaces et à leurs usages (Blondet et al., 2022a). Le parti pris initial était d’étudier les dynamiques des territoires dans lesquels la forêt, sa gestion et la filière bois sont assez différentes pour pouvoir observer des effets de contexte, qui influencent la manière dont les acteurs locaux se saisissent des enjeux, font des choix collectifs et sont en mesure, ou non, de faire émerger des projets de transition. Il est, en effet, attendu que les initiatives soient hétérogènes en fonction d’acteurs qui n’envisagent pas tous les mêmes réponses pour s’adapter ni ne disposent du même capital social et économique pour le faire (Barth, 2002). L’hétérogénéité est également liée aux contextes territoriaux, qui ne font pas face de la même manière aux effets du changement climatique ni ne disposent des mêmes ressources pour agir. La recherche-action visait donc à analyser et à accompagner les dynamiques de changement dans les territoires en proposant une démarche à la fois générique et suffisamment flexible pour s’adapter aux spécificités territoriales.

Le projet de recherche comme agencement scientifique, méthodologique et relationnel

Pour conduire ce projet, nous avons choisi d’étudier les processus de transition en cours ou émergeant dans plusieurs territoires en mobilisant des méthodes d’enquête qualitative et quantitative, en mettant à profit des modules d’enseignement et en mettant en œuvre un dispositif participatif de coconception de projets de transition. La démarche associe les acteurs forestiers, de la filière bois, les élus de communes forestières et les acteurs locaux désireux de s’impliquer dans le collectif (associations, acteurs économiques et publics…).

Une démarche partenariale pluridisciplinaire

Face à la diversité des trajectoires de transition possibles et à la coexistence de modèles de développement dans les territoires (Baret et Antier, 2021), il importe, afin de garantir l’ancrage et le caractère opérationnel du projet, de mener une recherche en partenariat avec les parties prenantes du territoire (Torre et Vollet, 2015). Pour y parvenir, les relations de confiance et les habitudes de travail préexistantes au sein du collectif de recherche et avec les acteurs de terrain sont de véritables atouts. Ces partenariats existants ont facilité la constitution d’un consortium large, associant des équipes de recherche de disciplines variées (géographie, anthropologie, génie des systèmes et de l’innovation) ainsi qu’une diversité d’acteurs et de représentants institutionnels et associatifs. Le consortium était composé de trois équipes de recherche (l’UMR Silva, l’équipe de recherche sur les processus innovatifs à Nancy, et l’UMR Territoires à Clermont-Ferrand), également impliquées dans la formation des ingénieurs AgroParisTech (forestiers à Nancy et managers de projets territoriaux à Clermont-Ferrand), un groupement d’intérêt public dédié à la recherche sur les écosystèmes forestiers (GIP ECOFOR), la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) et une association environnementale (France Nature Environnement). La formation a également joué un rôle majeur dans l’articulation entre équipes de recherche et acteurs de terrain. L’appui d’un auditeur du mastère spécialisé ACTERRA d’AgroParisTech Clermont-Ferrand (Ricchetti, 2021) a été significatif pour la conduite du projet, et une promotion d’ingénieurs forestiers d’AgroParisTech Nancy a contribué aux travaux avec les territoires en 2021, en pleine période de COVID-19.

Des partenariats territoriaux de différentes natures

L’objectif étant d’accompagner les processus de transition au niveau territorial (transformation des pratiques de gouvernance et de production), le projet S’EnTET repose aussi sur un partenariat étroit mais évolutif avec trois territoires sur lesquels les expérimentations sont menées : le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Épinal Cœur de Vosges (PETR d’Épinal), le Parc national de forêts (PN de forêts) et le parc naturel régional du Haut-Languedoc (PNRHL). Ces trois territoires ont été identifiés en raison de leurs différences et de leurs complémentarités, permettant ainsi de réfléchir aux processus de transition dans différents contextes institutionnels, politiques, climatiques et écosystémiques pour en tirer des enseignements génériques.

Le PETR d’Épinal regroupe trois communautés de communes dont les élus et acteurs politiques sont engagés, depuis les années 1980, dans la promotion et la valorisation du bois, contribuant au développement du secteur sur le territoire. Un pôle de recherche et de formation dédié au bois se met progressivement en place et regroupe activités d’enseignement, de recherche et de transfert autour de l’École nationale supérieure des technologies et industries du bois (ENSTIB), créée en 1985, et du Centre régional d’innovation et de transfert technologique pour les industries du bois (CRITTBOIS). Ce dernier a pour objectif d’assurer un relais et un soutien aux petites entreprises du secteur, à travers des prestations d’expertise ou d’innovation. Le pôle est un réseau d’innovation dédié à la construction bois et aux écomatériaux. Cet ensemble d’organismes partenaires constitue le « Campus bois », bien identifié par les acteurs institutionnels et les entreprises de la filière du territoire. Le partenaire du projet identifié sur ce territoire est le chargé de mission filière forêt-bois du PETR.

Parmi les onze parcs nationaux français, le PN de forêts, créé par décret en novembre 2019, est le plus récent. Il constitue la première aire bénéficiant d’un statut de protection forte dédiée aux forêts feuillues de plaine. Le Parc national a vocation à concilier la protection des milieux naturels et la mise en valeur des patrimoines, activités et ressources du territoire. Il est situé sur le plateau de Langres, à cheval entre les départements de la Haute-Marne et de la Côte-d’Or, et sur deux régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Le Parc national regroupe 127 communes et compte un peu plus de 25 000 habitants (moins de 11 hab/km2 en moyenne), ce qui en fait le plus rural des trois terrains d’étude. Les référents acteurs sont le chargé de mission forêt et le responsable du pôle connaissances et patrimoine au sein de l’équipe technique du Parc national.

Le PNRHL est situé en région Occitanie dans le sud du Massif central et chevauche les départements du Tarn et de l’Hérault. Ce territoire rural et faiblement peuplé (31 hab/km2) est dans l’aire d’influence des métropoles de Toulouse et de Montpellier. La forêt représente 67 % de la surface du parc (209 156 ha), constituant un fort enjeu par sa riche biodiversité et son rôle économique soutenant localement près de 2 500 emplois. Le massif forestier du Haut-Languedoc, issu en partie des plantations du Fonds forestier national, est aussi le plus productif d’Occitanie. Le PNRHL s’est engagé dans des projets d’adaptation des pratiques forestières aux enjeux du changement climatique, notamment au sein du projet LIFE-FORECCAsT2 et d’une charte forestière de territoire (CFT). Sur ce territoire, le référent du projet est la chargée de mission forêt du PNRHL.

Conduire la recherche-action par l’hybridation méthodologique et l’expérience

Une fois affirmée la volonté d’aborder ces problématiques territoriales de manière systémique et d’inscrire cette recherche-formation-action dans le cadre de la participation, comme moyen de contribuer à la transformation des pratiques sur le terrain, deux choix méthodologiques ont orienté notre réflexion : la volonté d’impliquer toute la diversité des parties prenantes du territoire afin d’éviter un « entre-soi technique » et la conviction que les outils graphiques et la spatialisation sont de puissants vecteurs d’engagement des acteurs (Lardon et Noucher, 2016). Sur la base de nos expériences antérieures de recherche, notre collectif a proposé une hybridation méthodologique associant la philosophie des approches Living Lab à un outil de prospective territoriale bénéficiant de plusieurs années d’expérience : le Jeu de territoire®. Un important travail d’identification des points clés de chacune des approches a été nécessaire afin de trouver des points de convergence. Ce cheminement, facilité par le recours à des outils de discussion et de formalisation, a également bénéficié d’effets synergiques inattendus dans l’action et la formation.

Le Jeu de Territoire

Le Jeu de Territoire (Lardon, 2013) vise à construire une vision partagée des dynamiques d’un territoire et à impliquer les acteurs dans des actions collectives. Il a été expérimenté et régulièrement adapté depuis 2003 (Angeon et Lardon, 2008). Le jeu se déroule en trois étapes : spatialisation d’un diagnostic partagé des dynamiques territoriales, spatialisation d’un scénario prospectif du territoire et émergence de pistes d’action concrètes. Le déploiement du jeu demande en amont un contact avec les acteurs territoriaux et les porteurs de projets afin de définir la question sur laquelle porte le diagnostic mais également la délimitation du territoire concerné, les acteurs à impliquer dans la démarche et demande, en aval, une restitution avant une diffusion finale aux acteurs du territoire. Il repose sur les trois principes de (1) spatialisation comme support des échanges, de (2) participation pour la coconstruction et (3) d’accompagnement au portage de projet pour concrétiser les actions.

La démarche Living Lab

La démarche Living Lab est une méthodologie de recherche (Dupont et al., 2014 ; Hossain et al., 2019) qui s’appuie sur l’innovation ouverte, c’est-à-dire sur un dispositif permettant aux acteurs d’élargir leurs perspectives et de bénéficier d’apport d’informations et de connaissances externes, tout en étant basé sur le partage, la collaboration (Chesbrough et Bogers, 2014) et l’innovation par les usages. Le dispositif défend l’intérêt d’intégrer les utilisateurs très tôt dans le processus de conception de l’innovation pour une meilleure acceptation de celle-ci (Hippel, 2001). La démarche mise en œuvre s’appuie sur le cadre de référence méthodologique de pilotage de projets en mode Living Lab proposé par Arnould (2021) et Arnould et al. (2022), qui comporte un cadre d’action, une démarche de collecte et d’analyse de données, ainsi qu’un outil de formalisation des résultats à l’aide d’objets intermédiaires de conception (étapes successives de formalisation).

La démarche hybridée : le Jeu des territoires vivants®

La spécificité de la démarche du Jeu de Territoire est la spatialisation des dynamiques et des enjeux, qui permet aux acteurs de les comprendre et d’en débattre, pour inventer des actions à mener collectivement, tandis que l’approche Living Lab met la focale sur l’usager et ses besoins, l’accompagnant jusqu’à la conception concrète des actions. Notre démarche hybridée a donc intégré progressivement ces différentes exigences, en portant également une attention particulière à la restitution progressive des avancées aux acteurs afin de maintenir un bon niveau de mobilisation. Ce travail collectif a abouti à la formalisation d’une méthode hybridée : le Jeu des territoires vivants®.

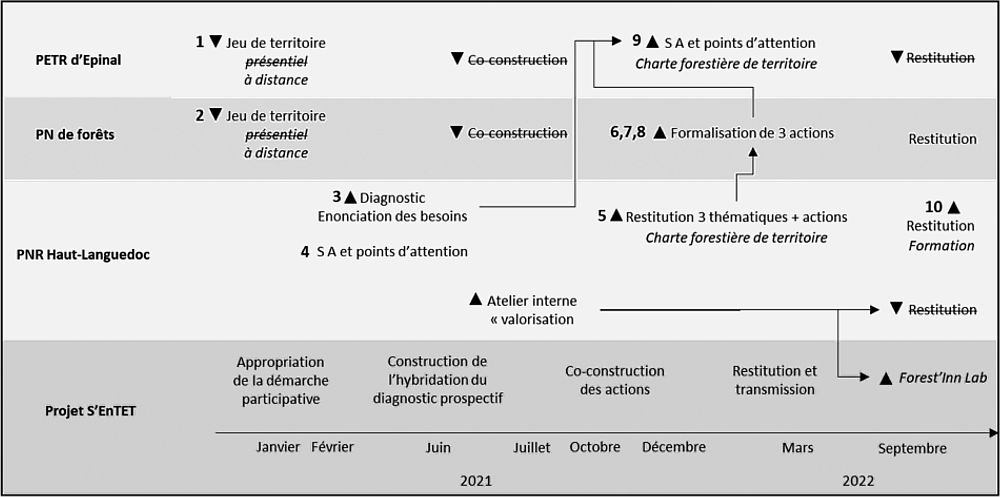

L’itinéraire méthodologique comme clé de lecture de la démarche de recherche-action

L’articulation entre les différentes approches a rapidement nécessité le recours à des outils de formalisation et de visualisation méthodologique, car il s’agissait en particulier d’associer deux dispositifs complexes sur plusieurs mois, mais également parce que leur hybridation a, dès le départ, été appréhendée de manière incrémentale. Les différentes équipes ont ainsi travaillé à l’élaboration d’un itinéraire méthodologique (Houdart et Lardon, 2022) dont l’objectif est de donner à voir le déploiement de la méthode dans le temps afin de faciliter la communication entre chercheurs. Cet outil vise à éclairer les choix méthodologiques qui constituent le parcours de recherche du projet, sa relation au terrain, les outils d’analyse mobilisés, l’implication et le rôle des acteurs. Il s’agit d’une schématisation chronologique et dynamique du parcours de recherche, assez flexible pour être adaptée en fonction des aléas (impossibilité de réaliser certaines phases de terrain en raison des conditions sanitaires, par exemple) mais également assez structurée pour permettre à chaque partenaire de se positionner dans le déroulé global du projet. Au final, la conception et le déploiement de la démarche hybridée dans l’action peuvent être représentés a posteriori en 4 phases : l’appropriation, l’hybridation, la coconstruction des actions et la transmission (Encadré 1).

Les 4 phases de l’itinéraire méthodologique de la démarche hybridée. Sont positionnés dans l’itinéraire méthodologique les heurs (▲) et les malheurs (▼) de la démarche. Ils seront explicités dans la partie suivante (réalisation : Sylvie Lardon et Jonathan Lenglet).

Appropriation de la démarche participative

L’apprentissage de la démarche s’est déroulé selon les trois étapes du Jeu de territoire (Diagnostic, Scénario [S], Action [A]), dans le cadre de la formation des ingénieurs forestiers. Le contexte de la pandémie a contraint à l’organisation d’ateliers en distanciel pour le PETR d’Épinal (1 ▼) et le PN de forêts (2 ▼).

Construction de l’hybridation du diagnostic prospectif

L’hybridation a débuté en insérant dans le dispositif l’énoncé des besoins individuels et collectifs par les acteurs en amont du diagnostic et, en aval, la spatialisation des points d’attention et leur mise en lien avec les besoins. Un premier déploiement de la méthode a pu être expérimenté sur le PNRHL (3 ▲). Ces éléments ont été repris pour spatialiser les scénarios d’évolution, énoncer les pistes d’action, remettre en lien les besoins, les points d’attention et les pistes d’action, permettant de reconstituer progressivement l’ensemble du raisonnement avec les acteurs eux-mêmes (4). Cette mise au point nous permettra, après un arrêt momentané du projet au PETR d’Épinal ▼, de reprendre le diagnostic prospectif hybridé avec les nouveaux élus du territoire (9), en intégrant quelques pistes d’actions dans leur charte forestière de territoire (CFT) ▲.

Coconstruction des actions

Le travail partenarial de l’équipe-projet avec le PNRHL a permis d’approfondir le choix de plusieurs thématiques d’actions et de travailler à leur appropriation par les acteurs du territoire, y compris ceux impliqués dans la CFT qui n’avaient pas participé aux ateliers précédents (5 ▲). Un atelier spécifiquement dédié à la coconstruction d’actions pour la CFT a, par la suite, été conduit, visant la conciliation des différents usages de la forêt (10), les autres thématiques ayant été intégrées directement dans le travail des équipes du PNRHL ▲. Cette coconstruction complète des actions a permis de remettre en œuvre au PN de forêts, après un temps d’arrêt, trois ateliers de coconstruction d’actions et d’aboutir à trois feuilles de route pour le partage de l’espace, la communication sur la sylviculture et un projet portant sur l’une des portes de Cœur du Parc national (6, 7, 8 ▲) en remobilisant les acteurs qui avaient participé au Jeu de territoire.

Restitution et Transmission

Suite à la phase de terrain, l’équipe scientifique et les partenaires impliqués ont mené un atelier participatif afin de réfléchir ensemble à la valorisation des productions de la démarche hybridée ▲. Il a alors été décidé d’organiser une restitution complète aux acteurs de chaque terrain, en leur communiquant les résultats des autres terrains, et de faire remonter au financeur les leçons tirées et les recommandations du projet. Les documents de restitution des actions proposées sur les trois terrains ont été produits et envoyés à nos partenaires acteurs de terrain. Une restitution complète en public élargi a été conduite au sein du PNRHL, en mars 2022, dans le cadre d’une réunion pour la CFT ▲. Par la suite, une restitution nationale, dans le cadre d’un séminaire annuel de la Fédération nationale des PNR, a permis de transmettre plus largement les acquis thématiques et méthodologiques de la démarche. Une action a été menée en septembre 2022 par les chercheurs de l’UMR Territoires, en partenariat avec le Lycée Forestier Alquier dans le Tarn, pour transmettre la démarche aux étudiants forestiers, action qui se poursuivra dans les prochaines années. La restitution au PN de forêts a tout d’abord été différée et s’est finalement tenue en septembre 2022 ▲. Le PETR d’Épinal n’a pas pu bénéficier de restitution publique ▼ mais une discussion en interne avec les partenaires-acteurs a permis de proposer des pistes d’action dans le cadre du renouvellement de la CFT du territoire. Enfin, un travail de construction de la mallette pédagogique du jeu des territoires vivants® a été conduit au sein du Forest’InnLab afin de disposer d’une version physique et facilement déployable de l’outil ▲. Côté financeur, un policy-brief (Blondet et al., 2022b) a été diffusé, le projet a été présenté au colloque national TEES de l’ADEME, mais il n’a pas été possible, en raison de difficultés de disponibilités et de priorités, de le présenter aux équipes nationales de la FNCOFOR et de FNE pour en faciliter l’appropriation par d’autres territoires ▼.

Heurs et malheurs de la démarche participative hybridée

Le déploiement de la démarche participative hybridée, en particulier dans sa confrontation au terrain et dans la recherche d’un portage politique local, ne s’est pas fait sans difficulté. Le contexte de la pandémie de COVID-19 a également contraint à animer des ateliers à distance et à développer des outils numériques spécifiques. De plus, la transmission des enseignements de cette hybridation méthodologique n’a pas pu totalement aboutir. Nous revenons ici sur les heurs et malheurs qui ont émaillé ce processus de recherche partenariale.

Les difficultés de la confrontation aux terrains

Les difficultés d’interactions avec les partenaires territoriaux n’ont pas été de même nature sur les trois terrains : institutionnelle pour le PN de forêts, liée à un portage politique particulier pour le PETR d’Épinal et liée au projet de territoire lui-même pour le PNRHL. Nous y avons fait face en persévérant dans nos objectifs de concrétisation des pistes d’actions de l’approche Living Lab et de restitution aux acteurs locaux de l’approche territoriale.

La création du PN de forêts étant le résultat de 10 ans de préfiguration et de concertation, la mobilisation des acteurs locaux et des habitants, déjà fortement sollicités, s’est révélée être un facteur limitant. Par ailleurs, certains sujets ayant été jugés sensibles par le Parc national (réflexions autour des pratiques cynégétiques, par exemple), ces thématiques n’ont pas été mises en avant dans la restitution. Néanmoins, à l’issue du processus, plusieurs pistes d’actions ont été coconstruites, notamment sur les thématiques du partage de l’espace et de l’aménagement de sites emblématiques (aménagement des portes de Cœur du Parc national).

Pour le pays d’Épinal, initialement, le territoire le plus avancé en matière de structuration d’un projet de territoire tourné vers la forêt et la valorisation des ressources forestières (Lenglet, 2020a), le renouvellement des élus pendant la période du projet, moins engagés dans cette dynamique, a mis à mal le portage politique des actions engagées jusque-là. Il nous a alors été demandé de recommencer un cycle d’ateliers pour les nouveaux élus, mais nous n’avons pas pu aller jusqu’à la restitution aux acteurs du territoire. Malgré un contexte a priori très favorable, c’est finalement sur ce terrain que le projet a le moins abouti à l’intégration de pistes d’action concrètes dans le projet porté par les acteurs locaux.

Dans le cas du PNRHL, les contrastes tant climatiques que démographiques, les controverses sur les modèles sylvicoles et de transformation du bois, le développement touristique et des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) ont été des éléments forts, parfois clivants, dessinant une mosaïque territoriale complexe. Ces éléments n’ont néanmoins pas empêché l’expérimentation collective et la constitution d’alliances associant des acteurs variés comme les hébergeurs touristiques autour de partenariats à différentes échelles, ou de faire se rencontrer propriétaires forestiers privés et communes forestières. Cela a permis d’intégrer plusieurs actions innovantes dans la CFT telles que la participation des hébergeurs dans les instances de gouvernance ou la création d’un événement annuel de rencontre du monde de la forêt.

La nécessité d’innover dans la conduite de la participation, à distance

Pour Richez-Battesti et al. (2022, p. 325), « la participation s’inscrit dans une perspective de production de savoirs appropriables permettant à différentes parties prenantes de s’impliquer dans la construction d’une recherche qui a pour but de transformer la réalité sociale ». Autrement dit, la démarche doit certes se traduire par des réalisations concrètes impliquant les acteurs, des « actions », mais aussi par l’ouverture d’espaces de mise en discussion des trajectoires territoriales. Pour ce faire, la présence sur le terrain, l’écoute active et l’engagement des chercheurs sont primordiaux. Le contexte dans lequel s’est déroulée la démarche nous a amenés à emprunter des chemins détournés pour répondre à ces objectifs.

Les premiers ateliers participatifs, réalisés en pleine période de CODIV-19, ont nécessité le développement d’une interface numérique participative adaptée3 (Ricchetti et al., 2021). L’outil donne à voir aux participants, à distance, l’ensemble des supports nécessaires au jeu (fond de carte, fiches de jeu) et permet de visualiser en temps réel la construction des cartes de dynamiques et de scénarios, l’élaboration des légendes et la succession des étapes. L’outil facilite la vision globale en séance – chaque participant pouvant se concentrer sur le processus en train de se faire – et la sauvegarde des productions en aval. La difficulté technique perturbe les équilibres, réduisant les écarts de prise de pouvoir par la parole entre participants et questionnant la place normalement occupée par les acteurs dominants. Ainsi, si cet outillage ne permet pas de s’affranchir des difficultés structurelles des dispositifs de participation, il présente l’avantage d’en modifier le format et donc les jeux d’acteurs qui s’expriment habituellement.

Les équipes de recherche et les terrains étant distants, les modalités spécifiques d’intervention sur le terrain ont dû être réimaginées et réappropriées. De nouveau, la formation a été doublement profitable au collectif de recherche : d’une part, les modules de formation des ingénieurs forestiers ont permis de tester, puis de déployer la démarche en bénéficiant des compétences des étudiants en matière d’outils numériques et de leurs contributions à la mise au propre des productions ; d’autre part, le recours à une mission professionnelle du mastère ACTERRA a facilité la réalisation de l’interface numérique elle-même (Ricchetti et al., 2021).

La diversité des terrains d’expérimentation a également conduit à intégrer une plus grande diversité d’acteurs dans les ateliers participatifs (Tab. 1), tels les professionnels du tourisme ou les associations accueillant des publics scolaires. Ces acteurs locaux non forestiers souhaitaient s’impliquer dans les réflexions autour de la forêt du territoire, y compris sur des thématiques techniques comme la gestion forestière, les modes d’exploitation, les options d’adaptation en cours de réflexion. Ainsi, même s’ils ne sont pas tous porteurs des mêmes visions ni des mêmes attentes, les différents acteurs, par leur participation, apportent une contribution qui enrichit les projets et permet une mise en récit du territoire qui dépasse la seule problématique forestière. C’est notamment le cas avec les contributions transversales sur les thématiques d’accueil du public ou les dimensions récréatives de la forêt. Cette volonté partagée est significative et constitue un socle commun d’intercompréhension, lequel pourrait, dans sa forme la plus aboutie, contribuer à faire émerger des projets forestiers de territoire coconstruits et intégrés (Bernard, 2021).

Récapitulatif de la participation dans les trois terrains. En moyenne, on dénombre 15 participants par atelier.

La transmission, étape délicate pour l’encapacitation des acteurs

Dans tout projet de recherche-action, l’un des objectifs est de transmettre les conclusions, les outils ou les méthodes mis en œuvre pour qu’ils soient utiles aux partenaires territoriaux et qu’ils contribuent à leur propre montée en compétences (Lapostolle, 2021). Le passage de relais à d’autres acteurs et la transmission des résultats du projet aux différentes échelles d’action se sont, une nouvelle fois, avérés complexes. Des documents pour l’action ont été transmis aux territoires et ont entraîné des échanges croisés. Des plaquettes synthétiques ont été produites sur chacun des trois territoires. Des plaquettes relatives à des initiatives locales ont été réalisées à destination des acteurs porteurs de projets dans les territoires. Ces outils permettent de mettre en évidence l’origine et le fonctionnement d’initiatives en faveur de la transition, lesquelles pourraient inspirer d’autres démarches territoriales avec l’appui de structures intermédiaires.

Il a par ailleurs été possible d’expérimenter la transmission de la démarche auprès des élèves en formation technique forestière, en partenariat avec un lycée forestier du Tarn, grâce à l’initiative de l’enseignant qui avait participé aux ateliers du PNRHL. De même, des collaborations se sont poursuivies entre l’équipe de recherche de Nancy et un tiers-lieu du PETR d’Épinal (la Vigotte Lab), dans le cadre d’un projet de planification participative de gestion forestière mobilisant le Jeu des territoires vivants®.

Les recommandations et leçons tirées du projet de recherche ont été synthétisées dans un policy brief (Blondet et al., 2022b). Ce dernier propose des pistes concrètes afin de repenser les interactions entre échelles d’action pour faciliter les chemins de transition, en passant par le dialogue entre acteurs, l’acceptation du changement et l’ouverture à des pratiques alternatives (par exemple, miser sur et soutenir les acteurs et les structures intermédiaires ou mettre en place des espaces de coconstruction de projets dans les territoires). En revanche, la transmission directe des résultats aux instances nationales des partenaires institutionnels (FNCOFOR, FNE) n’a, quant à elle, pas eu lieu, du fait d’un manque d’intérêt direct des partenaires. De même, la restitution des résultats du projet aux partenaires et aux décideurs publics au niveau national s’est révélée partielle, principalement à destination du financeur. Non fondée sur un désaccord de fond quant aux résultats, cette difficulté à transmettre témoigne en réalité plus de la nécessité pour les chercheurs d’inscrire leur action dans le calendrier des partenaires et, pour ces derniers, de travailler à une meilleure prise en compte des enseignements issus de la recherche.

Les leçons génériques d’une démarche participative pour accompagner les transitions

L’objectif du dispositif était de contribuer à la TEES à travers une meilleure prise en compte de la forêt et de ses enjeux, en accompagnant cette transition par le déploiement d’outils innovants de mobilisation des acteurs et de coconstruction d’actions. Au-delà du récit du processus de recherche et de ses interactions avec la formation et l’action, ce cheminement conduit à une réflexion sur l’intérêt et l’utilité d’une telle démarche et sur les perspectives à dessiner pour dépasser les limites rencontrées.

Les atouts de la démarche participative

Les processus de transition font appel à des connaissances pour comprendre le territoire et ses dynamiques, mais aussi à des compétences pour agir durablement en transformant les pratiques (Caron et al., 2017). Cela implique des changements à différentes échelles spatiales, dans les pratiques des individus, des groupes et des institutions et selon différentes temporalités. L’exercice prospectif pousse les acteurs et les chercheurs à avoir recours à leurs facultés d’anticipation pour esquisser de possibles nouveaux chemins d’action (Callon et al., 2001). Compte tenu de la diversité des acteurs concernés, de leurs motivations, mais aussi des conflits et des phénomènes d’attachement au territoire ou aux objets (la forêt, par exemple), une telle transformation demande des engagements qui combinent arrangements institutionnels et arrangements affectifs (Bousquet et al., 2022).

La démarche que nous avons proposée s’est montrée particulièrement efficace pour poser les bases d’un travail collectif d’appropriation des enjeux et des savoirs, mais aussi et surtout, de formalisation d’un futur souhaitable et d’actions partenariales concrètes pour y parvenir. Malgré les difficultés rencontrées, nous avons pu accompagner les acteurs jusqu’à l’écriture d’une feuille de route pour quelques actions choisies. Élaborée de manière incrémentale, la méthodologie développée dans le cadre du projet intègre néanmoins, dès le commencement, une logique d’essaimage : formalisation, adaptation et transfert à d’autres territoires. Cette logique de transmission et de diffusion des pratiques favorables à une transition plus large sur la base d’expériences locales corrobore les résultats d’études conduites dans d’autres secteurs, comme le déploiement de l’agroécologie (Mendez et al., 2015).

Cette expérience a également mis en lumière l’importance de fonder la participation sur le recours à des objets spatiaux intégrateurs (Lardon et Noucher, 2016). L’entrée forestière pour aborder plus largement la question de l’adaptation des territoires aux mutations socioéconomiques et climatiques s’est révélée être de ces objets en ce qu’elle a permis un report du questionnement autour d’enjeux complexes et difficiles à saisir (la « transition ») vers des réalités matérielles concrètes et identifiables (mortalité des arbres, changement des paysages, disparition de scieries ou projets industriels). Le rôle de ces objets spatiaux a été rendu visible lors des ateliers, en particulier à travers la spatialisation des enjeux et des scénarios.

Ainsi, en resserrant la focale sur les enjeux de la forêt, les résultats ont été plus éclairants sur les dynamiques d’implication des acteurs. Les ateliers ont permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes de convergence des préoccupations et du concernement des participants autour de la forêt et ainsi d’énoncer de nouveaux communs territoriaux associés à la forêt (Lenglet et al., 2021). Dans ce contexte, s’appuyer sur la capacité d’action des acteurs locaux pour adapter les démarches et les solutions produites aux spécificités territoriales et aux besoins des acteurs est une nécessité (Devisme et Ouvrard, 2015).

Les limites de la démarche participative

Les objectifs initiaux de la démarche hybridée n’ont pas tous été atteints, même si nous avons pu expliciter, avec les acteurs, différentes controverses (Lièvre et al., 2020) autour des usages multiples de l’espace forestier ou de l’équilibre entre production et protection. Nous retenons ici trois limites principales identifiées lors de la relecture critique de la démarche.

Si la démarche hybridée engage les acteurs et les chercheurs dans une approche Living Lab, celle-ci a néanmoins du mal à convaincre les acteurs, en particulier institutionnels, et à perdurer dans le temps (1). Ainsi, nous retrouvons les points de vigilance énoncés par Berriet-Solliec et al. (2023) concernant l’attention continue nécessaire pour permettre aux personnes marginalisées de faire entendre leurs voix, le dépassement des difficultés à articuler les différentes échelles d’intervention et d’accompagnement des transformations en cours et la difficulté de mettre en adéquation les actions avec les valeurs qui les sous-tendent (Berriet-Solliec et al., 2023, p. 16).

De plus, si l’enjeu de transmission aux territoires et aux acteurs nationaux était clairement énoncé, le processus n’a pas totalement abouti. Ainsi, le projet de recherche-action laisse une impression d’inachevé, alors que les aspects de valorisation opérationnels sont maintenant reconnus dans les instances scientifiques, comme l’ont montré les projets Pour et Sur le Développement Régional [PSDR] (Torre et al., 2021). Les modalités d’accompagnement des processus de transition à concevoir et à mettre en œuvre restent à imaginer avec l’appui de la recherche et de la formation (2). Cela permettrait par ailleurs d’effectuer un réel suivi des incidences des projets à travers l’évaluation des actions engendrées (Hassenforder et Ferrand, 2021). Le retour que nous proposons sur l’expérience conduite dans le cadre de ce projet conforte la pertinence des interrogations de Barré et Jollivet (2023, p. 118) stipulant que, « s’agissant d’œuvrer à une transformation globale de la société, est-il envisageable d’ignorer la volonté des acteurs sociaux de confronter leurs savoirs, attentes et valeurs à ceux de la recherche afin de produire en commun les connaissances éprouvées et fondées sur les choix éthiques sur lesquels bâtir l’avenir ? N’est-il pas dès lors indispensable de disposer aussi d’outils de recherche qui reposent sur la confrontation de partis pris différents sur le réel ? ».

Enfin, la prise de recul sur l’ensemble du dispositif interroge sur le fait que la démarche prospective et participative menée sur les territoires, avec l’appui de la recherche, a peut-être plus servi de facilitateur des dynamiques territoriales que de moteur ou d’initiateur d’une réelle démarche de transition (3). En effet, les transformations induites ne sont, bien souvent, pas radicales et visent prioritairement la production d’outils d’adaptation ou de réaction (modification de la gouvernance, adaptation technique à un problème productif). Il est donc très difficile d’évaluer le potentiel transformatif de la démarche participative, étant entendu que cette dernière peut produire des effets dans le temps long. Sur le plan institutionnel, la démarche a néanmoins été reconnue comme intéressante par les acteurs territoriaux dans la mesure où elle questionne, mais sans les bousculer, les modalités de l’action publique locale traditionnelle en vigueur dans les parcs ou les collectivités territoriales. Les changements de pratiques institutionnelles restent cependant difficiles à mesurer.

Perspectives et potentialités des dispositifs participatifs de recherche-formation-action

La réussite d’un processus d’accompagnement de la transition réside également dans le degré de réalisme et de faisabilité opérationnelle des actions proposées. Nous avons posé dans l’intention initiale le fait que les propositions générées lors des ateliers soient porteuses d’une vraie nouveauté pour les territoires et leurs acteurs (intention partagée avec les participants et traduite dans un cadre méthodologique propice à cette émergence, bien que délicate à évaluer). La diversité des actions proposées montre la pluralité des enjeux territoriaux relatifs à la forêt, mais aussi la multitude des acteurs concernés, bien au-delà des cercles professionnels habituels.

Nos observations montrent que la réflexion sur l’adaptation des forêts semble rebattre les cartes des relations entre forestiers et non-forestiers. Face aux fortes incertitudes liées aux effets du changement climatique, les gestionnaires hésitent, par exemple, à donner des conseils trop fermes, leurs pratiques étant de plus en plus fréquemment questionnées (Deuffic et Banos, 2020). Les acteurs des territoires, au premier rang desquels les élus de communes forestières, les interpellent, attendant des réponses précises. L’expertise des forestiers est donc simultanément recherchée et questionnée, les interrelations se tendent et se distendent. Dans ce contexte nouveau, il apparaît particulièrement salutaire de ménager des lieux de rencontre et de débats entre les partenaires pour intégrer les points de vue des acteurs, forestiers et non-forestiers, et articuler les échelles, des acteurs individuels aux institutions.

Ainsi, les principales leçons que l’on peut tirer de cette expérience, et qui font la généricité de la démarche, sont de plusieurs ordres. Soulignons tout d’abord la nécessité de transversalité des savoirs portés par une diversité d’acteurs et de chercheurs qui ont tous des connaissances à apporter autant qu’à acquérir (Farcy et Huybens, 2016). Les modalités concrètes de la démarche du Jeu des territoires vivants® facilitent cette hybridation des savoirs. Ensuite, la légitimation des structures et des acteurs intermédiaires, comme entremetteurs ou interfaces, capables de dialoguer ou d’offrir un espace de mise en relation entre des mondes différents (Gwiazdzinski, 2016) et de faire se rencontrer et coexister des modèles contrastés (Gasselin et al., 2021), est un autre élément central. Les ateliers participatifs ont révélé la capacité des acteurs (entrepreneurs, associations, collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale, par exemple) à construire une vision partagée et à favoriser les échanges. De ce point de vue, la recherche dans l’action peut agir comme facilitatrice et contribuer à rendre visibles ces formes d’organisation hybrides. La démarche proposée s’inscrit dans la construction d’une ingénierie territoriale combinant essaimage, mise en récit et production d’actions concrètes (Lapostolle et al., 2023). Ainsi, la recherche est directement un opérateur territorial, vecteur de changement (Landel et Pecqueur, 2011).

Pour conclure, les heurs et les malheurs de la mise à l’épreuve de notre démarche nous ont confortés dans nos principes méthodologiques. Trois leviers ont finalement été des facteurs de réussite de l’expérience et peuvent servir à la renouveler ailleurs.

Tout d’abord, la démarche de recherche gagne à être explicitée (1) pour garantir sa rigueur, mais aussi une meilleure appropriation de la part des acteurs. Cette nécessité d’explicitation constante, entre plusieurs équipes de chercheurs qui mènent des démarches similaires en but mais différentes en moyens, a facilité la compréhension par des tiers (acteurs institutionnels, acteurs professionnels et de terrain). L’itinéraire méthodologique, que nous avons adapté tout au long de la démarche, s’est révélé être un outil de dialogue et de construction précieux.

Ensuite, notre lecture du projet de recherche et de la conduite du processus participatif a posteriori met en lumière une articulation féconde, si ce n’est indispensable, avec la formation – rarement mise en avant ou limitée à une forme spécifique de production de données – pour la conduite de tels projets (2). Nous avons constaté la richesse de la confrontation du projet à l’enseignement et à la formation, qui permet des apprentissages croisés, entre chercheurs, acteurs et étudiants sur le terrain, mais aussi entre acteurs eux-mêmes, impliqués dans le processus de production de connaissances et de compétences.

Enfin, les résultats de nos travaux mettent en avant la nécessité d’articuler les échelles de la transition, tant celles de l’action que celles de la décision (3). Le niveau territorial semble être le plus adapté à la mise en œuvre d’actions visant à cette transition, car c’est bien à ce niveau qu’interviennent dans un premier temps les changements de pratiques, et ce, en fonction des ressources et de la capacité de mobilisation des acteurs sur les territoires (Lenglet, 2020b). Les trajectoires possibles sont diverses et dépendent du contexte local, des caractéristiques territoriales et des logiques collectives dans lesquels elles s’insèrent et qui peuvent, tour à tour, favoriser ou contraindre l’émergence et l’orientation de la transition. Pour autant, ces transformations territoriales demandent à être soutenues par des acteurs, organismes et dispositifs institutionnels, au niveau régional ou national (ADEME et al., 2020). Cela nécessite que ces organismes et dispositifs d’aide soient rendus adaptables afin d’intégrer les spécificités locales. Il s’agit donc de réfléchir à des innovations institutionnelles, organisationnelles et sociales portant sur les changements de pratiques des acteurs institutionnels eux-mêmes dans leur soutien à des processus de transition : il faut pour cela repenser les modes de gouvernance pour viser une meilleure articulation des échelles de décisions publiques, d’accompagnement et d’actions et surtout une meilleure coordination de toutes les forces en présence (Rey-Valette et al., 2008).

Références

- ADEME, Agropolis Fondation, la Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation de France, 2020. Premiers travaux de capitalisation autour du dispositif CO3 - Co-Construction des Connaissances pour la transition écologique et solidaire. Rapport, Angers, ADEME. [Google Scholar]

- ADEME, 2024. Appel à projets de recherche « Transitions Écologiques Économiques et Sociales » (APR TEES), ADEME, agir pour la transition écologique, https://agir.ademe.fr/aides-financieres/aap/appel-projets-de-recherche-transitions-ecologiques-economiques-et-sociales. [Google Scholar]

- Angeon V., Lardon S., 2008. Participation and governance in territorial development projects: the ‘territory game’ as a local project leadership system, International Journal of Sustainable Development, 11, 2-4, https://doi.org/10.1504/IJSD.2008.026505. [Google Scholar]

- Arnould M., 2021. Construction d’un cadre de référence méthodologique pour piloter des Living Labs forestiers. Thèse de doctorat en génie des systèmes industriels, Nancy, Université de Lorraine. [Google Scholar]

- Arnould M., Morel L., Fournier M., 2022. Embedding non-industrial private forest owners in forest policy and bioeconomy issues using a Living Lab concept, Forest Policy and Economics, 139, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102716. [Google Scholar]

- Aubry N., Torre A., Bioteau E., Vigrou P., Vérité O., 2022. Les trajectoires de développement des territoires : les dynamiques relationnelles comme horizon de recherche renouvelé, Géographie, Économie, Société, 24, 3, 239-260. [Google Scholar]

- Baret P., Antier C., 2021. Penser la diversité des trajectoires de transition, in Gasselin P., Lardon S., Cerdan C. (Eds), Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires, Versailles, Quæ, https://books.openedition.org/quae/40055?lang=fr. [Google Scholar]

- Barré R., Jollivet M., 2023. Interdisciplinarité et recherche participative : deux régimes de recherche pour la transition écologique et solidaire. Une mise en perspective programmatique, Natures Sciences Sociétés, 31, 1, 110-119, https://doi.org/10.1051/nss/2023015. [Google Scholar]

- Barth F., 2002. An anthropology of knowledge, Current Anthropology, 43, 1, 1-18, https://doi.org/10.1086/324131. [CrossRef] [Google Scholar]

- Béguin P., Cerf M. (Eds), 2009. Dynamique des savoirs, dynamique des changements, Toulouse, Octares. [Google Scholar]

- Bernard A., 2021. Démystifier la gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) au Québec, un acteur à la fois. Thèse de doctorat en sciences forestières, Québec, Université Laval, http://hdl.handle.net/20.500.11794/71278. [Google Scholar]

- Berriet-Solliec M., Lapostolle D., Mangin G., Roy A., 2023. Pour une approche sociale, écologique et économique des transitions territoriales : expériences transdisciplinaires au sein d’un Living Lab, Développement Durable & Territoires, 14, 1, numéro thématique « Socio-économie écologique et dynamiques territoriales », https://doi.org/10.4000/developpementdurable.22260. [Google Scholar]

- Blondet M., Amm A., Arnould M., Bouvet A., Girard M., Lardon S., Lenglet J., De Morogue F., Peyron J.-L., Ricchetti M., Simon L., Serna Rodas J., 2022a. S’EnTET - S’Engager dans la transition écologique dans les territoires : innover pour un véritable contrat forêt-filière-société. Rapport final, Projet S’EnTET - AAP TEES 2018-2019, ECOFOR, écosystèmes forestiers, http://www.gip-ecofor.org/sentet-sengager-dans-la-transition-ecologique-dans-les-territoires-innover-pour-un-veritable-contrat-foret-filiere-societe-rapport-final-projet-s/. [Google Scholar]

- Blondet M., Lardon S., Arnould M., Lenglet J., Ricchetti M., 2022b. S’Engager dans la Transition Ecologique dans les Territoires : Innover pour un véritable contrat forêt-filière-société. Enseignements et recommandations. Plaquette, AgroParisTech. [Google Scholar]

- Bousquet F., Quinn T., Jankowski F., Mathevet R., Barereteau O., Dhénain S. (Eds), 2022. Attachements et changements dans un monde en transformation, Versailles, Quæ. [CrossRef] [Google Scholar]

- Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., 2001. Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil. [Google Scholar]

- Caron P., Valette É., Wassenaar T., Coppens d’Eeckenbrugge G., Papazian V. (Eds), 2017. Des territoires vivants pour transformer le monde, Versailles, Quæ. [Google Scholar]

- Chesbrough H., Bogers M., 2014. Explicating open innovation: clarifying an emerging paradigm for understanding innovation keywords, in Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (Eds), New frontiers in open innovation, Oxford, Oxford University Press, 3-28. [Google Scholar]

- Deffontaines J.-P., Marcelpoil A., Moquay P., 2001. Le développement territorial, in Lardon S., Maurel P., Piveteau V. (Eds), Représentations spatiales et développement territorial, Paris, Hermès science, 39-56. [Google Scholar]

- Deuffic P., Banos V., 2020. Permanences et renouveaux des conflits dans les forêts françaises : une contribution interprétative, Cahiers de géographie du Québec, 65, 183, 229-243, https://doi.org/10.7202/1093666ar. [CrossRef] [Google Scholar]

- Devisme L., Ouvrard P., 2015. Acteurs intermédiaires de la mobilisation territoriale : les enseignements des démarches de prospective-action, Lien social et Politiques, 73, 73-93, https://doi.org/10.7202/1030952ar. [Google Scholar]

- Dupont L., Morel L., Hubert J., Guidat C., 2014. Study case: living lab mode for urban project design: emergence of an ad hoc methodology through collaborative innovation. Communication au colloque International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE), juin, Bergame, https://doi.org/10.1109/ICE.2014.6871550. [Google Scholar]

- Farcy C., Huybens N. (Eds), 2016. Forêts, savoirs et motivations, Paris, L’Harmattan. [Google Scholar]

- Gasselin P., Lardon S., Cerdan C., Loudiyi S., Sautier D. (Eds), 2021. Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires : un nouveau paradigme du développement territorial ?, Versailles, Quæ. [CrossRef] [Google Scholar]

- Gwiazdzinski L., 2016. L’hybridation des mondes. Territoires et organisations à l’épreuve de l’hybridation, Grenoble, Elya éditions. [Google Scholar]

- Hassenforder E., Ferrand N., 2021. Évaluer une démarche participative, Sciences Eaux & Territoires, 35, 1, 90-95, https://doi.org/10.3917/set.035.0090. [Google Scholar]

- Hippel E. von, 2001. User toolkits for innovation, Journal of Product Innovation Management, 18, 4, 247-257, https://doi.org/10.1111/1540-5885.1840247. [Google Scholar]

- Hossain M., Leminen S., Westerlund M., 2019. A systematic review of living lab literature, Journal of Cleaner Production, 213, 976-988, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.257. [Google Scholar]

- Houdart M., Lardon S. (Eds), 2022. Itinéraires méthodologiques. Méthodes, outils, applications : parcours de jeunes chercheurs, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal. [Google Scholar]

- Landel P.-A., Pecqueur B., 2011. L’opérateur territorial, vecteur du changement. Communication au 48e colloque de l’ASRDLF « Migrations et territoires », juillet, Fort-de-France. [Google Scholar]

- Lapostolle D., 2021. L’ingénierie territoriale comme opérateur de capacitation territoriale : pour une prise en compte de l’expérience des publics dans la territorialisation de la transition écologique. Habilitation à diriger des recherches, Université Grenoble Alpes. [Google Scholar]

- Lapostolle D., Mangin G., Roy A., 2023. Interdisciplinarité, sciences impliquées et participation citoyenne, un nouveau mode de production de connaissances au service de la transition sociale et écologique, VertigO, 23, 2, 1-26, https://doi.org/10.4000/vertigo.41286. [Google Scholar]

- Lardon S., 2013. Le « jeu de territoire », un outil de coordination des acteurs locaux, Revue FaçSADe, 38, 1-4. [Google Scholar]

- Lardon S., Albaladejo C., Allain S., Cayre P., Gasselin P., Lelli L., Moiti-Maizi P., Napoleone M., Theau J.-P., 2015. Dispositifs de recherche-formation-action pour et sur le développement agricole et territorial, in Torre A., Vollet D. (Eds), Partenariats pour le développement territorial, Versailles, Quæ, 47-57. [Google Scholar]

- Lardon S., Noucher M., 2016. Construire demain par les cartes : usages de l’information géographique en prospective territoriale participative, Cahiers de géographie du Québec, 60, 170, 209-219, https://doi.org/10.7202/1040531ar. [CrossRef] [Google Scholar]

- Lenglet J., 2020a. Quand la filière sort du bois : les nouvelles dynamiques territoriales des ressources et des proximités au sein du secteur forêt-bois : construction de stratégies alternatives dans les massifs des Vosges et du Jura. Thèse de doctorat en géographie, Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. [Google Scholar]

- Lenglet J., 2020b. L’expérimentation territoriale comme stratégie d’adaptation : amorcer la transition dans la filière forêt-bois des Vosges (France), Cahiers de géographie du Québec, 65, 183, 343-355, https://doi.org/10.7202/1093674ar. [CrossRef] [Google Scholar]

- Lenglet J., Serna Rodas J., Arnould M., Ricchetti M., Lardon S., 2021. The new forest commons: commons re- development and their transformative potential from a territorial perspective. Communication au ERSA 60th Congress, 24-27 July. [Google Scholar]

- Lièvre P., Begie P., Lardon S., Merour E., Nguyen Ba S., 2020. La controverse comme point d’appui au PSDR. Le cas du PSDR4 Inventer AURA. Communication au symposium PSDR4 « Transitions pour le développement des territoires », 28-30 octobre, Angers. [Google Scholar]

- Mendez V.E., Bacon C.M., Cohen R., Gliessman S.R. (Eds), 2015. Agroecology: a transdisciplinary, participatory and action-oriented approach, Boca Raton, CRC Press. https://doi.org/10.1201/b19500. [Google Scholar]

- Mesnier P.-M., Missotte P. (Eds), 2003. La recherche-action : une autre manière de chercher, se former, transformer, Paris, L’harmattan. [Google Scholar]

- Petitjean C., Fermond C., 2021. En direct des territoires. Retour d’expérience sur une démarche participative de grande ampleur à destination des citoyens du bassin versant de la Drôme, Sciences Eaux & Territoires, 35, 108-109, https://doi.org/10.14758/set-revue.2021.1.17. [Google Scholar]

- Reed M.S., 2008. Stakeholder participation for environmental management: a literature review, Biological Conservation, 141, 2417-2431, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014. [CrossRef] [Google Scholar]

- Reed M.S., Vella S., Challies E., de Vente J., Frewer L., Hohenwallner-Ries D., Huber T., Neumann R.K., Oughton E.A., Sidoli del Ceno J., van Delden H., 2018. A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work?, Restoration Ecology, 26, S1, 7-17, https://doi.org/10.1111/rec.12541. [Google Scholar]

- Rey-Valette H., Lardon S., Chia E., 2008. Editorial. Governance-institutional and learning plans facilitating the appropriation of sustainable development, International journal of sustainable development, 11, 2-4, https://doi.org/10.1504/IJSD.2008.026506. [Google Scholar]

- Ricchetti M., 2021. Quel rôle peut jouer la participation dans l’orientation de l’action publique vers la transition écologique forestière ? Comparaison des trois territoires forestiers de la recherche S’EnTET (Parc national de forêts, Parc naturel régional du Haut-Languedoc et PETR du Pays d’Épinal). Thèse professionnelle, Clermont-Ferrand. [Google Scholar]

- Ricchetti M., Arnould M., Lenglet J., Lardon S., Serna Rodas J., Morel L., 2021. Participer à l’action collective en période de COVID. Retour sur une recherche-action participative menée dans trois territoires forestiers. Communication au 57e colloque « Territoires et numérique » de l’ASRDLF, septembre, Avignon. [Google Scholar]

- Richez-Battesti N., Maisonnasse J., Besson R., 2022. Infléchir la trajectoire d’un territoire et fabriquer la transition par les tiers-lieux : le cas de la ville de Digne-les-Bains, Géographie, Économie, Société, 24, 3-4, 321-338. [Google Scholar]

- Seguin L., Barataud F., Guichard L., Bonifazi M., Souchère V., Bouarfa S., Tournebize J., 2021. La participation comme objet intermédiaire d’apprentissages : leçons d’une démarche participative sur les pollutions diffuses agricoles, Natures Sciences Sociétés, 29, 3, 299-311, https://doi.org/10.1051/nss/2021062. [Google Scholar]

- Soulard C.T., Compagnone C., Lémery B., 2007. La recherche en partenariat : entre fiction et friction, Natures Sciences Sociétés, 15, 1, 13-22, https://doi.org/10.1051/nss:2007019. [Google Scholar]

- Torre A., Vollet D. (Eds.), 2015. Partenariats pour le développement territorial, Versailles, Quæ. [Google Scholar]

- Torre A., Wallet F., Nguyen Ba S., 2021. Outils et ressources pour agir et décider sur les territoires, Cahier Technique PSDR4, Réseau rural national PSDR4, https://www.psdr.fr/archives/INS1652PDFN1.pdf. [Google Scholar]

Projet S’enTET, S’engager dans la transition écologique dans les territoires, financé par l’ADEME, https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/5606-s-entet-s-engager-dans-la-transition-ecologique-dans-les-territoires.html.

FORECCAsT est un projet LIFE porté, de 2016 à 2020, par le PNRHL, le Centre national de la propriété forestière et la coopérative forestière Alliance Forêts Bois autour de deux axes principaux : développer et diffuser des outils d’adaptation des forêts aux changements climatiques et sensibiliser les acteurs locaux et le grand public à cette problématique.

L’offre d’espaces de travail collaboratifs en ligne est aujourd’hui bien développée. Nous avons ici eu recours à la plateforme Mural, www.mural.co.

Citation de l’article : Lardon S., Lenglet J., Ricchetti M., Arnould M., Serna J., Blondet M., 2025. Heurs et malheurs des démarches participatives. Retour sur une recherche-action hybride en territoires forestiers. Nat. Sci. Soc., https://doi.org/10.1051/nss/2025035

Liste des tableaux

Récapitulatif de la participation dans les trois terrains. En moyenne, on dénombre 15 participants par atelier.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.